主力莊家如何操作不同類型的股票

admin

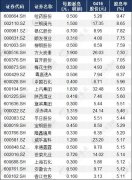

從炒作規模上考慮,一只股票盤子大小不僅決定于流通盤的多少,也決定于股價。比較合理地度量一只股票盤子大小的指標應該是該股的流通市值,也就是股價乘以流通盤。比如,一只流通盤2億的股票,股價3元,另一只流通盤4千萬的股票,股價20元,哪一個盤子更大?哪一個炒起來占用的資金多?當然是后者,前者流通市值為6億,而后者流通市值為8億。如果以主力炒作需要備下總流通市值70%的資金計算,則做前一只股的主力需要4.2億元,后一只股票需要5.6億元。也就是說,做盤子大的股票要求主力更有實力。

以總流通市值衡量,股票盤子大小是變化的。比如,前面那只股票,如果價格由3元漲到了6元,則6億元的盤子變成了12億,盤子變大。如果主力有4.2億元,他先以3億元在3元附近收集了1億股,占總盤子的50%,還剩下1.2億元,按當時股價相當于流通盤的20%,占外面未鎖定流通盤的40%。主力把這部分資金用于控盤,也就是用1.2億元控3億元的未鎖定盤子。如果以控盤資金和未鎖定盤子的比例作為度量控盤能力的指標,則此時的控盤能力為40%。以后主力一路把股價拉上去,假設在拉抬過程中他進進出出,一路不賠不賺,到股價6元時他還有1.2億元的控盤資金。此時 外面未鎖定的流通市值已上升到6億元,主力的控盤資金占未鎖定市值比例下降到20%,主力控盤能力下降。

可見,在拉抬過程中,主力的控盤能力是逐漸下降的,這也是限制主力炒作目標位的一個因素。如果有資金,哪個主力不知道炒得越高越好呢?就算炒上去待不住,出貨時再回吐很大一段空間,也還是拉高一些開出更大的空間更劃算。但拉多高是要受主力實力限制的,如果主力的實力不足,控盤資金少,則隨著上漲,當控盤能力下降到一定程度后就不敢再往上炒了。所以,要炒多高的上限決定于主力有多少控盤資金,控盤資金充裕則炒得高,控盤資金不足則炒得低。

隨著拉抬主力的控盤能力下降,這時主力可以利用臨時貸款補充控盤能力,或者賣掉一部分建倉股票補充控盤能力。此時,留下的未鎖定籌碼越多,則為了補充控盤能力,需要借的錢或賣的股票就越多。

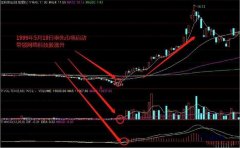

極端情況是絕對績優股的通吃炒作和績差股的短炒。前者鎖定籌碼極多,外面留下的市值很少,即使股價翻上幾倍,也不用補充太多資金,稍微賣掉一些股票就可以保持控盤能力了。這就成了邊上漲邊出貨,邊出貨邊增加控盤能力打開上漲空間。所以,邊上漲邊出貨不僅是一種出貨手法,有時還是炒作必須的。

績差股短炒把大量的市值留在外面,隨著上漲,主力無法通過賣股票維持控盤能力,只有通過貸款。但大量短期貸款風險很大,所以,這種主力炒作時上漲空間的上限是一開始就決定了的,缺乏進一步向上打開的能力。所以,通吃手法炒作往往可以把股價炒得很高,經常以翻幾倍計;而績差股的上漲空間則有限,漲百分之幾十就差不多了。

股票流通盤的大小對股票走勢的特性有影響。比如,在同樣市值下,高價小盤股和低價大盤股的股性還是有區別的。

在業績相同的情況下,流通盤小的股票會比盤子大的股票定價高。這是因為股價由市場供求關系決定,股票的供應量就是股票的數量,股票的需求量就是市場上想買這只股的資金量。

針對一只股票,每個投資人都有一個自己愿意接受的價位,也就是說愿意在這個位置上持有該股票。設想把每個價位上愿意持有的人數和資金量進行統計,則可以形成一個柱狀圖,愿意在高價持有的一般只是少數人,大部分人對一個適中的價位可以接受,還有人只愿意接受極低的價格。市場價格的決定機制是這樣的,從出價最高的人開始向下數,一直到需要等于供應量,這個價格就是市場價。市場的交易過程就是在尋找這個價格。所以,在需求量分布相同的情況下,小盤股的價格會高于大盤股的價格。