怎么理解股息分紅?投資者為什么要分紅和股息?

佚名

對于老股民而言,在A股,大多數談到什么分紅、股息,都會讓人發笑,讓人聯想到經典的“我圖你利息,你要我本金”,為什么會這樣?我們今天就來聊一聊。

我先提個問題,如果你是一家上市公司的大股東,因為某些原因,不方便減持套現,只能領分紅,該怎么做,才能利益最大化?

有人說,當然是好好經營公司,把公司當孩子一樣呵護,努力做大做強,賺到的錢越多,分得自然就越多,細水長流嘛,too yong too simple!

就我個人經驗而言,絕大多數“聰明人”絕不會這么玩,這樣太慢。

他們會瘋狂地把這家公司用杠桿吹起來,舉債經營,做起巨額的營收、流水、資產。

然后按做大之后的基數,來擠擠凈利潤,進行分紅,可懂嗎?

至于公司資金鏈是否安全?誰還想這個。

比如:恒大許老板就是這么玩兒的,上市十幾年,兩萬億的流水生意,兩千億的紙面凈利,他分到了五百億的現金。

請注意,這是合理、合法、合乎規程的,該如何正確理解A股市場的分紅、股息及分紅呢?

我們來舉個例子,比如:前段時間,長安汽車分紅送股10轉3派2.33,意思就是每擁有10股,公司送你3股,并且給你稅前2.33元。

聽起來很爽,公司賺錢了,給發“獎金”嘛。

但在資本市場中,引入了除權除息的概念,就變得復雜難懂了。

比如派息前的收盤價是22.35,開盤除權除息后,平盤價是17.01,公司給了我們多少福利,市場就除權除息跌多少,相當于左手換右手,毛都沒剩一根,拿的時間不足一年,還得額外給點稅,虧了。

如何理解這些操作呢?我們降維到日常生活就懂了。

李雷和韓梅梅,合伙開了一家店,每人出了十萬元,各占50%股份,今年這家店賺了兩萬元利潤,我們一人分了一萬。

那么我們就要“記賬”,雙方各收回本金一萬元,目前本店權益是李雷和韓梅梅所有,共出過九萬元資金,各占50%股份。

如果連續十年都是這樣盈利,這樣分錢,那第十年,記賬就是李雷與韓梅梅已收回全部本金,出過0元,各占50%股份。

除權除息就是這樣一種記賬方式,記到第十年,本金全回來了,股權的價格就記為0。

但大家都知道店還是那個店,對李雷和韓梅梅來說,你不管咋記賬都是一樣的,但如果這家店上市了,有第三個人,第N個人想要入股呢?

這個時候除權除息的意義就體現出來了,為了保障新老股東每股的權益都是一樣的,你們已經分過錢了,每股的價格自然要相應的下調啊。

所以分紅對于老股東來講,就是左手換右手,分給你,股權變成等價值的現金,不分給你,每股的價值上升。

比如巴菲特的公司“伯克希爾哈撒韋”,從來不分紅,內在價值越來越高。

所以奔著分紅去做短線,是大錯特錯,偷雞不成蝕把米。

那分紅的意義在哪?我們繼續算賬。

比如李雷和韓梅梅的這家店,第十年的時候股價為0元,對他們兩來說都無所謂,但如果這時候第三個人想買,會以0元成交嗎?

這家每年賺兩萬元的店該值多少錢?這第三個人的出價,就是所謂的填權行情。

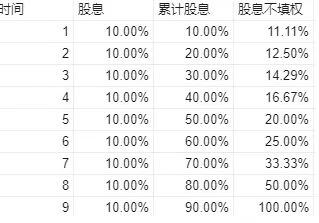

還不理解的話,我們看一張表:

這個表就是李雷和韓梅梅的店,兩人投入了20萬元,每年穩定賺兩萬元分掉,如果上市了,按除權除息法記賬,假設股價永遠不漲,那么每分一次錢,股息率就會走高一次,和股價反向而動。

走到最后,股息率接近100%,相當于你可以用2萬元收購下這家店鋪,不需要再賣給別人,靠分紅就可以一年回本。

實際上這種情況永遠不可能出現嘛,在第二年,第三年,或者第幾年,都有不同要求的資金會感到滿意,產生買入動作,產生成交,股價的買盤就由此而來。 最終達到一個市場平衡,李雷和韓梅梅的股權價值就此而體現。

總結一下:

分紅送股對短線無任何意義。分紅可以在一定程度證明,公司賺的是真錢而不是白條。如果公司盈利能力強,開展新項目回報率高,不分錢比分錢好。 如果公司成長趨于穩定,不需要拿錢做新項目,分錢比不分錢好。如果個人的投資回報能力低于公司的股息率,分紅得的錢最好的選擇是再投入,獲得更多的股權。如果公司盈利能力持續向上,除權造成的下跌,必然會被填權上漲。填權需要時間,因為潛在買盤的邏輯是基于價值而非價格。理解了分紅、除權、填權的關系,就徹底理解了價值投資的底層邏輯。

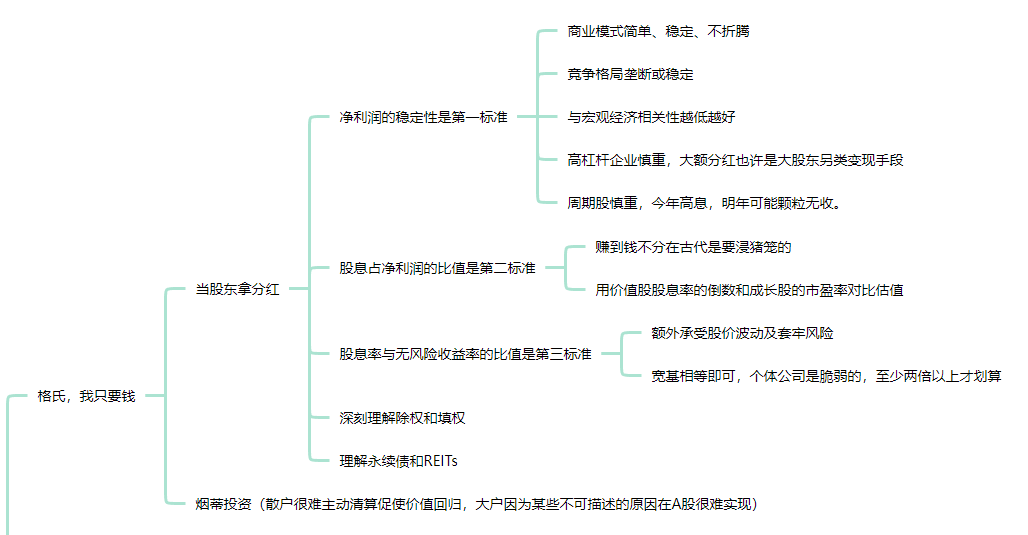

最后,希望大家關注,收藏,我給大家總結了下,如何避坑!