在期貨交易中借助交易量進行交易與分析

admin

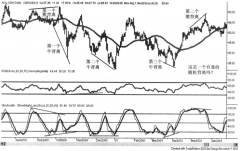

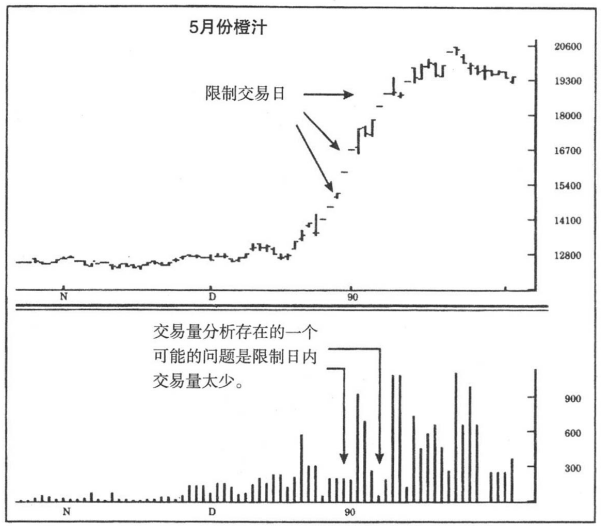

期貨市場中交易量分析所存在的困難之處遠不限于操作方面。一方面,交易量數(shù)目一直到實際交易快結(jié)束后的一天才會公布。這意味著,對于試圖做及時分析的交易商而言,交易量的信息至少晚了一天。如果你沒有獲得網(wǎng)上信息,你就晚了兩天,還必須等著第二天的晨報,才能了解到相關信息。另一個顯而易見的操作問題是有限的天數(shù)扭曲了總交易量。鎖定限制日的交易量常常可忽略不計,但通常此時市場價格變動要么最強要么最弱。以下我們舉了一個例子,買進者或賣出者占有明顯優(yōu)勢,但我們卻度量不出交易量。(見圖2-102)

圖2-102

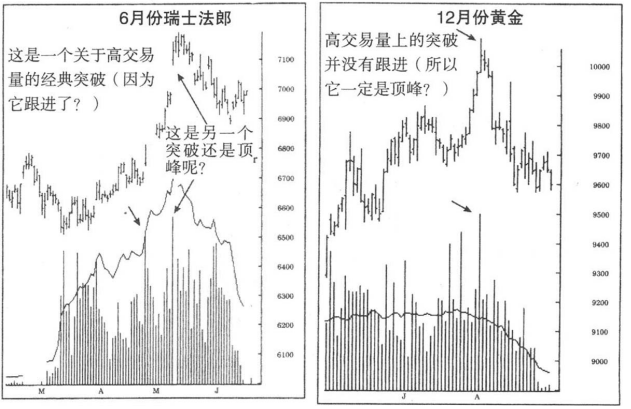

傳統(tǒng)的交易量分析通常起源于這樣一種假設,即市場趨勢持續(xù)時,交易量會擴大;市場趨勢改變時,交易量會縮小。在橫向發(fā)展的市場中,交易量往往很少。如果出現(xiàn)了市場突破(無論朝哪個方向),交易量會達到峰值,并會隨著市場走向增長。我們注意到最大的交易量在突破處,在市場呈上升趨勢的區(qū)域。

由于一般認為以上這些交易量形態(tài)是正常的,所以任何偏離正常的行為會使人懷疑趨勢并沒有表現(xiàn)出來的那么強勁,也許不該跟著這種趨勢走。比如,如果突破出現(xiàn)在交易量少時,許多交易商不會進入市場,除非交易量增加,能夠驗證突破。一段時間后,如果價格仍然沿著趨勢方向變動,交易量開始下降,一些交易商可能想要軋平頭寸。整個假設是交易量限于價格變化(一個高度質(zhì)疑的假設),價格變化應該被交易量驗證。

這種方法存在嚴重的漏洞。首先,我們做的是價格交易,而非交易量交易。如果市場呈趨勢性發(fā)展,我們就會賺錢,交易量不能驗證又有什么關系呢。我們認為,交易量發(fā)出的暗示還不足以使我們相信要退出一個可獲利的頭寸。價格仍在變動——這才是重要的。較之交易量分析,合理的風險控制和謹慎選擇的跟蹤止損點能使你更及時地退出市場。

我們提到過,我們絲毫不相信交易量變化領先價格變化的基本假設。價格變化先于或引起交易量變化完全同樣合理。公眾最關注的莫過于向上的突破了。別忘了,這是期貨交易,不是股市交易。每一個買家(做多者)必定對應一個賣家(做空者)。股市中存在交易量向上/向下突破的情況,期貨交易中卻不存在,并且沒有哪個專業(yè)人員會犧牲自己的資金,試圖維持市場的有序性。在期貨市場中,每個買家都認為自己是對的,每個賣家也是如此。交易量本身并不能推動市場的發(fā)展,因為市場一方的交易量不可能比另一方多。買賣雙方的交易量總是完全相等的。

我們還注意到交易量分析中有大量的后見之明的現(xiàn)象。(因為交易量總是很晚才報道,所以它很難成為一個領先的指標。)如果突破期間交易量達到峰值,并且市場繼續(xù)沿著某種趨勢變化,人人都說交易量變化領先于價格變化,交易量峰值驗證了一種趨勢的開始。如果市場不再沿著某種走勢變化,人人都說突破是價格見頂或買進頂峰的信號,這是交易量峰值驗證的。事后諸葛永遠都是20/20,交易量輕而易舉地就能驗證。(見圖2-103)

圖2-103

基礎——未平倉合約數(shù)

大多數(shù)的讀者對未平倉合約數(shù)這一概念非常清楚,它是指交易日結(jié)束時市場中未支付的合約總數(shù)。因為每一個賣家必定對應一個買家,反之亦然,未平倉合約總數(shù)也會告訴你市場中多頭合約數(shù)與空頭合約數(shù)。這個數(shù)目永遠都是相等的。

未平倉合約數(shù)通常是在交易量圖上以線條圖的形式繪制出來的。未平倉合約數(shù)是由清算所計算的,其方法與計算交易量的方法相同,因此,結(jié)果出來得很遲。較之交易量,未平倉合約數(shù)從更廣的意義層面衡量了流入流出期貨市場的資金。如果交易雙方都是新人市的,則未平倉合約數(shù)會增加。如果一方新人市,另一方是剛平倉的舊頭寸,則未平倉合約數(shù)保持不變。如果雙方都平倉,則未平倉合約數(shù)會減少。如果可能的變量僅有這些,未平倉合約會比實際的情況容易理解得多。但是,情況往往不明朗。

在許多市場中,尤其是農(nóng)產(chǎn)品市場,未平倉合約是隨著季節(jié)變化而變化的。豐收季節(jié)時套期保值活動往往最多,從而引起未平倉合約數(shù)增多。只有當未平倉合約數(shù)增幅與正常的季節(jié)趨勢差距甚大時,它才可能會有意義。商品研究局為公眾提供了方便,繪制了一個五年的平均未平倉合約數(shù)圖,使得季節(jié)性比較容易。

當投機興趣從一種商品的一份合約轉(zhuǎn)向另一份合約時,未平倉合約數(shù)也會改變。如果你只跟進附近合約的未平倉合約,你可能在多方面獲得錯誤的信息。比如,在接近交割或到期的上升市場中,未平倉合約減少可能并不意味著投機商在棄市,也不意味著快要見頂了,未平倉合約減少僅僅意味著投機商認為市場強勁,想要平掉附近的合約,進入可以給他們更長期的實力的合約。(我們建議未平倉合約的觀察者要跟從總的未平倉合約,而不是一個月一個月的未平倉合約。)價差也會影響某些合約的未平倉合約,所以要謹慎,不要過度看重這個數(shù)據(jù)。依我們之見,能顯示出總的未平倉合約及五年的未平倉合約平均值的永久的或連續(xù)的圖表才是理想的未平倉合約圖。

交易量與未平倉數(shù)

人們往往認為基于交易量和未平倉合約數(shù)的交易系統(tǒng)會奏效。無論誰繪制過交易量或未平倉合約數(shù)或者兩者,都發(fā)現(xiàn)它們常常伴隨著或領先價格變動。無論價格朝哪個方向突破時,交易量常常會增加。牛市中未平倉合約數(shù)的減少有時預示著市場不久將見頂。交易量與未平倉合約數(shù)顯示的買進或賣出壓力至少應與那些僅僅基于價格的技巧同樣有效,這似乎是再合理不過的。然而,恐怕交易量和未平倉數(shù)作為重要指標的價值只是一種假象。

雖說如此,我們還是承認有時研究價格、交易量及未平倉合約數(shù)之間的關系是有用的。交易量和未平倉合約數(shù)可以使我們對市場突破的強度的觀點更為確定,并且提醒我們市場將要見底或觸頂。盡管長期以來,有許多人依據(jù)交易量和未平倉合約數(shù)來交易,我們并不認為這兩種指標是交易系統(tǒng)的基礎。它們頂多可以充當驗證或警示策略。

交易量與未平倉數(shù)相互影響

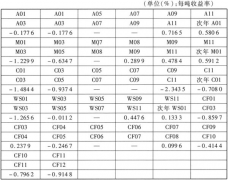

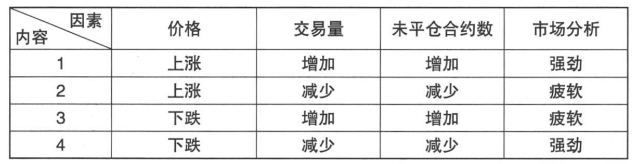

要反映出交易量、未平倉合約數(shù)與價格變化之間普遍認同的關系,最簡單的方法是創(chuàng)建類似下面的一個表格。

從表中你可以看出,傳統(tǒng)的未平倉合約闡釋包括四種可能:

1.價格在上漲,未平倉合約在增多。這意味著新的資金正在流入市場,存在買進壓力。(不要誤認為買家多于賣家,因為并不是這么回事。價格上漲暗示買方愿意付更高的價格,當然,賣方也愿意合作。)這種情況被認為是行情看漲。

2.價格在上漲,未平倉合約在減少。新買家相對較少,資金在流出市場。反彈很可能是由那些放棄幽靈,平倉以退市的空頭方造成的。這種情況下,短期行情看漲,因為空頭方通常會付出一切代價退出,因為他們無力再待在市場,進一步蒙受損失。最終的變化是看跌的行情。由于沒有新的資金流入市場,當空頭方的平倉操作一結(jié)束,反彈就會終止。然而,空頭方平倉操作可能自身變得很持久,可能比人們推測的更持久。

我們的朋友喬治•雷恩是個很有經(jīng)驗的交易商,也是用交易量和未平倉合約分析來驗證其它指標的強力支持者。按照他的觀點,總的未平倉合約(指所有組合合約的未平倉合約)總會減少五至八天,最終的頂部才會出現(xiàn)。

3.價格在下跌,未平倉合約在增多。新的資金在流入市場,存在賣出壓力。這種情況被認為是行情看跌。

4.價格在下跌,未平倉合約在減少。這種情況與第二種情況相反。現(xiàn)在做空的賣方在賺錢,有足夠的資金留在市場。價格下跌多半是由灰心喪氣的多頭方平掉頭寸造成的,幾乎沒有新的資金流入市場。起初是看跌行情,一旦灰心喪氣的多頭方清盤結(jié)束了,市場反彈的時機就成熟了。做空的賣方一個出了名的壞毛病是耐不住性子,下跌的走勢一出現(xiàn),他們就開始進行平倉操作。

我們看不出這些闡釋有什么不對的地方,但是我們懷疑其價值。如果你對市場的看法需要得到支撐,那么這些闡釋作為一種驗證方法可能會管用的。我們認為依據(jù)未平倉合約分析進行交易并不會有什么成果。

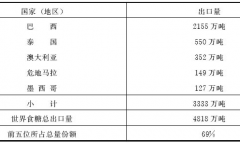

我們已經(jīng)講述了未平倉合約的變化似乎并不會引起價格變化,我們必須提及一個多年前別人給我們指出的關于未平倉合約的重大評論。在橫向發(fā)展或稍微下跌的市場,未平倉合約突然減少后,隨之而來的往往是市場反彈。(見圖2-104)其中常規(guī)的智慧是大莊家在提高套期保值,期待著預料之中的反彈。感覺“內(nèi)部人士”知道市場的走向,他們會在預計的市場變化前定好自己的位置。

圖2-104

“內(nèi)部人士”理論貫穿整個交易量及未平倉合約研究。我們難以相信有人真的“知道”期貨市場的動向。事實上,大型商務公司做期貨交易并不是因為他們知道市場要朝那條路發(fā)展,而是因為他們不知道市場動向。如果他們或任何人確切地知道很多關于某件事的信息,期貨市場將不復存在,其消失只是個時間問題。(再見圖2-104)

反彈前未平倉合約減少現(xiàn)象的另一個更可能的解釋是所有交易商都不能確信市場走向。由于價格偏低,空頭方對市場失去了興趣。多頭方對一個看起來下跌趨勢會持續(xù)很久的市場也不感興趣。然而對于已經(jīng)處于低層次的市場而言,反彈似乎往往產(chǎn)生于市場中的消極情緒。在類似這種情況下,情感指標,比如哈達迪(Hadady)的“行情看漲認同度”指標,或許比交易量或未平倉合約更有效。