期貨市場的功能與套期保值的類型

admin

期貨市場的獨有制度保證期貨市場具有某些證券市場不具備的功能,即:商品定價、價格發現、風險規避、資產配置、貿易渠道、投機。多數企業參與期貨市場是為了其風險規避、貿易渠道的功能,但是,越來越多的企業也注意到了期貨市場的商品定價、價格發現、資產配置的功能,注意到現貨企業不僅可以利用期貨市場進行風險規避和擴大貿易渠道,而且,可以利用期貨市場的其他功能進一步提高企業財務管理水平,實現提高資金周轉率、降低企業稅負、擴大生產銷售渠道、削弱競爭對手、擴大市場份額等特定的經營目的。

2)套期保值的三種類型

傳統的套期保值遵守交易方向相反、商品種類相同、商品數量相等、月份相同或相近這四種基本原則,企業參與期貨市場進行風險規避、擴大貿易渠道的套期保值,對此我國套期保值會計準則定義了三種基本類型的套期保值:

一是公允價值套期保值,即指企業對已確認的資產、尚未確認但已確定的承諾的公允價值的變化進行的套期保值,如確定的承諾是指在未來某特定的日期或期間,以約定價格交換特定數量資源的具有法律約束的協議。我國某企業與英國某企業簽訂一份協議,約定兩個月后向其出口價值為650萬英鎊的儀器,當月外匯市場行情為1英鎊兌12.88人民幣,60天遠期貼水為12個基點(即60天遠期匯率為12.76)。預計兩個月后才會收到英鎊,到時需將英鎊兌換成人民幣核算盈虧,就此匯率協議進行的套期保值就是公允價值套保。

二是現金流量套期保值,即指企業對于一項已確認資產或負債或可能發生的預期交易有關的未來現金流量的變化進行的套保行為,如江西銅業公告稱按照銅原料購銷合同或銅桿線銷售合同進行的套期保值。

三是對境外企業凈投資的套期保值,即指對境外經營凈投資的外匯風險進行的套期保值。

3)另類套期保值

另類套期保值是指介于純投機與嚴格的套期保值之間,利用場內期貨市場,為實現特定目的的企業期貨與現貨相結合的操作。

企業利用期貨市場的商品定價、價格發現、資產配置這三種功能進行套期保值時,往往是更注重企業的個性,為的是實現特定的經營戰略目的,其交易和操作可能違背了傳統的套期保值操作。下面就通過分析近年來中國企業發生的典型的另類套期保值風險案例,總結另類套期保值的經驗和教訓。我們的選擇案例的標準為:①利用套期保值工具為場內標準化合約;②與傳統的套期保值的四大基本原則中至少有一條不完全吻合;③相關期貨品種的實業企業的失敗案例。

案例分析

1)套期保值案例介紹

(1)株冶集團,從激進到防守。

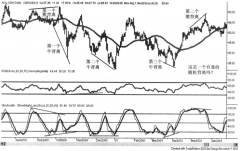

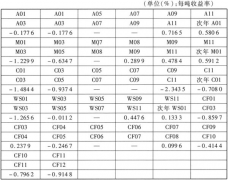

作為國內最大的鉛鋅冶煉企業,株冶集團2008年生產42萬噸鋅、9萬噸鉛,同時回收鎘、鉍、銀、銦、金、鈷、碲等,副產硫酸。然而,由于基本上沒有自己的礦山,再加上下游消費企業鋼廠的相對強勢,株冶集團成了典型的“兩頭在外”的企業。無論是原料采購還是產品銷售,風險都裸露在外,定價也處于被動狀態。因此,1997年倫敦金屬交易所(LME)發生株冶事件后,株冶集團開始堅持進行傳統的套期保值操作。

1995年株冶集團開始參與國際期貨市場,但是,1997年株冶工作人員未能堅持傳統套期保值的四大原則,在倫敦金屬交易所越權進行透支交易,大量賣空鋅期貨合約,其空頭頭寸達到45萬噸,遠超過當年株冶集團30萬噸的總產量,因而被國外金融機構盯住并發生逼倉。由于從1997年初開始的六七個月中,多頭推高倫敦鋅價,漲幅超過50%,這導致株冶最后集中性平倉的3天內虧損額達1.758億多美元,折合人民幣14.591億多元。

經此一役,株冶集團建立了嚴密的套期保值內部控制制度。

2008年初,包括株冶集團在內的多家湖南、江西和貴州等地的有色金屬冶煉企業由于雪災導致的電力供應緊張而在1月中下旬宣布減產甚至停產。中國是全球最大的鋅生產國,中國的鋅冶煉企業若普遍出現產能中斷,將直接導致倫敦、上海兩市對于鋅價的一片看漲氣氛。

在此情況下,株冶集團決策委員會經過小組投票,決定繼續保持原有頭寸,約為1600手空單。由于受到國內鋅冶煉產能中斷消息的支持,滬鋅期貨0803合約的結算價從1月29日的19060元/噸上漲至2月4日的20745元/噸,漲幅達到1685元。以8000噸鋅的頭寸計算,株冶集團在期貨上“少賺”了1000多萬元。

在獲取更好的交易價位和執行套期保值計劃的爭論中,株冶集團的管理層選擇了后者。而這一“1000萬的案例”也顯示,對于企業的套期保值而言,制度的執行要比爭取價格點位更為重要,套期保值的目的是規避風險,是防御行為,株冶集團從激進向防守轉變,在2008年3月后的行情中獲得了極大的回報,同樣以8000噸套保規模計算,2008年3月份滬鋅期價指數從23000元/噸的高點回落,至2008年年底最低探至9000元/噸,即使按2008年1月29日的結算價19060元,期貨浮盈高達8000×(19060-9000)=8048萬元,折合每股收益0.152元。

(2)江西銅業,保小利誤大局。

江西銅業在銅價下跌的過程中不約而同地采取了與華聯三鑫同樣的策略,于2008年8月開始建立凈多頭寸,幸運的是,江西銅業財務狀況良好,托市做多也是點到即止,察覺失敗之后在2008年10月大部平倉,避免了更大的損失。

1994年,江西銅業正式進入期貨市場,1998年,江西銅業設立了期貨部,江西銅業原則上堅持對進口原料及銅加工均做保值。但是,在2008年8月底至2008年10月間,金瑞期貨一反生產商在期貨上做空套保的慣例,在滬銅各合約上一直位居多頭持倉首位。其多單持倉超過13000手,凈多單超過7000手。金瑞期貨的實際控制人為江西銅業,江西銅業的期貨投資主要通過江銅集團旗下的期貨公司金瑞期貨操作。盡管上海期貨交易所公布的金瑞期貨持倉頭寸未必全部都是江西銅業所產生,但二者具有高度相關性。江西銅業2008年三季報中有如下內容:“其他流動負債余額比期初增加人民幣2.20億元,主要是期末發生的期貨持倉浮動虧損。”而在半年報中,該科目的余額為5527.83萬元。也就是說,江西銅業在三季度產生的期貨持倉浮動虧損為1.65億元。作為國內主要的銅生產企業,江西銅業如果以套期保值為目的參與期貨交易,那么應該是以賣出套期保值為主,即建立的應當是銅空單。由于三季度銅價以下跌為主,如果江西銅業持有銅空單,不可能產生如此大額的虧損。因此,我們推斷江西銅業可能持有的是凈多單。

2008年十一長假后的10個交易日內,滬銅已經出現8個跌停。滬銅主力合約0812已由節前收盤價53360元/噸一路跌至最低38060元/噸,下跌15300元/噸,下跌超過28.6%,其余合約下跌幅度也均超過25%,而金瑞期貨共持約凈多單7000手多單,粗略估算,總浮虧近10億元。

江西銅業公告上披露,其持有的期貨頭寸雖然多空相抵后表現為凈多頭,但多頭頭寸形成的原因是為了鎖定公司銅冶煉及銅加工產品原料的成本,該多頭頭寸都有相應的等量的銅原料購銷合同或銅桿線銷售合同等實物訂單為基礎,公司已對該等實物訂單合同采取了相應的風險控制措施。

江西銅業針對銅冶煉及銅加工產品原料合同進行買入套期保值是可以看作嚴格套期保值的。但是,從江西銅業2008年70萬噸精煉銅產量的全局來看,2008年8~10月間的凈多頭套期保值完全是保小利誤大局啊!

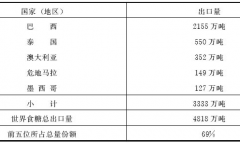

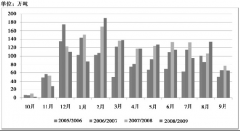

(3)中盛糧油,存僥幸難避異地風險。

江西銅業2008年8~10月套期保值是利用期貨市場商品定價、價格發現功能的初步嘗試,而2005年中盛糧油的操作就有點怪異了,他們本應在CBOT市場買入、大連市場賣出期貨從而完成對整個購銷流程的套期保值,然而,中盛糧油在CBOT采購之后選擇了在CBOT市場再做賣出套期保值,忽略了異地風險。可以說中盛糧油把CBOT市場的價格發現功能錯誤地替代了大連市場的價格發現功能,因國內外豆油價格走勢出現負相關,中盛糧油承受了國內銷售價格下降、國外套保空頭虧損、國際貿易運費上漲這三種損失。

2005年1月,在香港上市的內地公司中盛糧油(現在更名為中國貴金屬資源控股有限公司,1194.HK)從國際市場上大量集中采購毛豆油,采購數量約21萬噸。中盛糧油的主要業務是大豆油的銷售(包括毛油和精煉油)——公司向國際供應商采購大豆毛油,轉售給國內的其他加工企業,或者自己加工成各類精煉大豆油產品,在國內市場銷售。這樣,中盛糧油的利潤空間就主要由兩個因素決定:一個是原料價格,即國際市場上的大豆毛油價格;另一個是銷售價格,即終端產品(主要是精煉大豆油)在國內市場的售價。為鎖定經營利潤,中盛糧油可利用CBOT大豆、豆油期貨合約對沖,以減少集團在大豆油業務上的風險,此次采購中盛糧油公司在CBOT市場賣出1萬手約27.2萬噸空頭頭寸。

但2005年2月底到4月期間,CBOT豆油期貨一路走強,而內地大豆油現貨價格卻出現下跌。這一背離使得中盛糧油的套期保值不但失去了作用,而且在期貨和現貨市場都出現了虧損。

不可忽略的是,與不采用期貨等衍生金融工具進行套期保值的同類企業相比,中盛糧油的套期保值經營策略具有明顯的競爭優勢。首先,在基差相對穩定的條件下,套期保值可以鎖定采購成本和銷售毛利,使公司經營業績穩定增長;其次,在套期保值的保護下,中盛糧油能夠實施規模集中采購策略,一方面獲得較低的規模采購價格,另一方面可以有效降低包括運輸成本在內的各種采購費用;第三,在套期保值的保護下,可以把握市場出現的短暫商機,在價格好、利潤高的時候可以采取大規模采購策略,然后用套期保值來鎖定銷售利潤。在沒有套期保值保護的情況下,如果企業在國際市場上采取大規模集中采購策略,由于海上運輸時間長(約一個月),豆油價格波動大且波動頻繁,這將使企業面臨很大的價格下跌風險。由于這些優勢,套期保值交易已成為中盛糧油經營過程中的核心價值環節。但以上套期保值經營策略的競爭優勢是建立在國內外市場同步的前提下的。

中盛糧油的原材料采購風險暴露在國外市場,而其銷售價格風險是在國內市場。嚴格的套期保值應該是在CBOT市場買入期貨規避采購風險,在大連期貨賣出規避銷售風險。