把握牛市與熊市轉(zhuǎn)換的三要素

admin

第一個要素是經(jīng)濟(jì)基本面。股市是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物,經(jīng)濟(jì)是股市的基礎(chǔ),其能夠決定股市中大的機(jī)會周期。過去400年的全球經(jīng)濟(jì)史表明,全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展是一個螺旋式上升的過程。成功的投資者往往是在經(jīng)濟(jì)周期的底部區(qū)域,大量買入優(yōu)秀公司的股權(quán),盡量減少債券和現(xiàn)金的持有比例;相反,當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)再度進(jìn)入繁榮階段,股權(quán)的價格出現(xiàn)嚴(yán)重泡沫(適度與可控泡沫不僅不是威脅,反而有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展)時,其就會開始考慮加大債券或現(xiàn)金的持有比例,降低股票等風(fēng)險資產(chǎn)的比例。這樣的操作變換法則稱作股市與經(jīng)濟(jì)的黃金定律。在筆者《股市錢規(guī)則》一書“策略篇”第一節(jié)股市與經(jīng)濟(jì)的黃金定律中,如何根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期判斷股市周期有詳細(xì)的論述。簡單來說,經(jīng)濟(jì)的周期是復(fù)蘇、增長、高潮、危機(jī)和衰退,呈現(xiàn)螺旋式上升,財政與貨幣政策的周期則是積極、穩(wěn)健、從緊,呈現(xiàn)一種波浪式的前行,而財政與貨幣政策也就決定了股市在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用。

一般來說,在“積極的財政和穩(wěn)健的貨幣政策”下,管理層的意圖是通過積極的財政來全力發(fā)展經(jīng)濟(jì),以穩(wěn)債的貨幣政策抑制過度投機(jī)和通脹泡沫,這樣資金往往選擇去實(shí)體經(jīng)濟(jì)中淘金,而股市發(fā)揮的是融資作用,為經(jīng)濟(jì)提供強(qiáng)有力的支持,這種情況下股市很難出現(xiàn)牛市,局部行情持續(xù)的時間也不長,大多時間是在調(diào)整和振蕩走勢中。而當(dāng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、成效顯著的時候,管理層往往會采取“穩(wěn)健的財政和貨幣政策”,此時,由于前期積累了較多的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供的利好,以及在市場持續(xù)調(diào)整后,一批優(yōu)質(zhì)上市公司股價已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的低估,與良好的經(jīng)濟(jì)形勢出現(xiàn)了背離,那么就很容易出現(xiàn)市場價值重估行情。特別是當(dāng)管理層在經(jīng)濟(jì)方面有了較多的空閑精力時,也會給予股市等資本市場以優(yōu)惠而寬松的政策扶植,這時出現(xiàn)大行情,也就是整個市場處于牛市爆發(fā)臨界點(diǎn),此時股民就要密切關(guān)注,一旦市場量能累積使得市場大趨勢轉(zhuǎn)變的時候,要果斷入場進(jìn)行中長線的伏擊操作,往往是操作簡單,效果明顯。而在經(jīng)濟(jì)過熱之下,此時必然會有調(diào)控,而調(diào)控往往是會矯枉過正的,也就是說并不是讓過熱回歸到正常,而是正常偏下,那么管理層就會先在財政政策上做一些調(diào)整,收緊資金面,此時先知先覺的資金就會感受到壓力,那么股市就容易出現(xiàn)大幅炒高后,資金拉高派發(fā)撤離,從而進(jìn)入到熊市。

因此無論是對于經(jīng)濟(jì)還是財政政策,只要股民不斷地積累和總結(jié),就能夠真正把握其規(guī)律。從近200多年的歷史來看,大體上每隔13年美國經(jīng)濟(jì)就會出現(xiàn)一次嚴(yán)重的衰退,復(fù)蘇后世界經(jīng)濟(jì)就會再上一個新的臺階,所以這一數(shù)字也就成為了股民判斷大的牛熊市周期的標(biāo)準(zhǔn)之一。無論是經(jīng)濟(jì)判斷,還是政策研究都是一個長期積累的過程,股民不可能一步就做得很到位,但這樣的付出絕對是值得的,可以從全局角度提前獲知市場中大的機(jī)會與風(fēng)險。其實(shí)我們看到了2010年、2011年A股市場之所以總是在窄幅度的振蕩整理,是源于2010年是金融危機(jī)后經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整之年,是淘汰落后產(chǎn)能,大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的結(jié)果;2011年則是貨幣與財政政策調(diào)整之年,要應(yīng)對金融危機(jī)時救市猛藥留下的副作用,因此基本面的兩大制約直接導(dǎo)致了市場只能夠處于振蕩整理市。

第二個要素是資金面。股市中唯有資金是股價和股指改變的執(zhí)行者,甚至可以被稱作股市的血液,如果股市處于“失血”的狀態(tài),那么行情自然很難走強(qiáng)。資金面也由三個小的方面構(gòu)成:其一是資金的源頭控制。由于人民幣無法自由兌換,資金很難走出去,所以就造成了本身的流動性過剩;同時在本幣升值壓力之下,有大量的國際熱錢向我國涌入,當(dāng)這兩方面的資金大量流向股市、樓市等資本市場,推動市場走牛時,也會帶來大量的資產(chǎn)泡沫。而一旦管理層持續(xù)收緊資金流動,或許一段時間內(nèi),市場依然不缺錢,但無論是金融機(jī)構(gòu),還是資金投放者都會對管理層的調(diào)控預(yù)期有所忌憚。這方面在2010年第四季度以及整個2011年最為明顯,所以我們看到了這期間,管理層頻頻調(diào)整準(zhǔn)備金率、利率,雖然每次凍結(jié)數(shù)量和影響范圍不是很大,較多的流動性很快又涌進(jìn)金融市場,但持續(xù)的收緊預(yù)期導(dǎo)致資金往往不敢向之前那樣投入到資本市場中,而是選擇類似債券等穩(wěn)健市場來保證資金的安全,所以我們就看到了股市的低迷。股市中常說的通脹無牛市就是這個道理,包括2007-2008年市場經(jīng)歷的一波慘烈的熊市,也源于管理層為了抑制經(jīng)濟(jì)過熱而緊縮資金面所致。

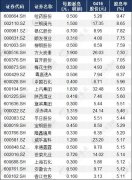

其二,市場的抽資行為。股市擁有融資和投資的功能,但在A股市場中各方重視的只是融資功能,所以我們會看到大量的上市公司持續(xù)不斷地融資、增發(fā)、配股,持續(xù)不斷地從股市圈錢,卻很少有公司注重給股民分紅、投資回報。很多股民總是看到媒體上說,如今又有多少公募資金發(fā)行了,又有多少社保資金、保險資金入市了,有人把此看做是抄底的標(biāo)志,但股民卻很少計算當(dāng)下IPO、增發(fā)、融資等行為的抽資是多少(其實(shí)這個數(shù)據(jù)很好查找,大家可去滬深交易所的官網(wǎng),點(diǎn)擊市場數(shù)據(jù)就會有成交概況數(shù)據(jù),無論查詢月度、年度的都可以,本書第五章對此有詳細(xì)的分析),如果抽資大于入市,那么股市就是明顯的失血狀態(tài)。

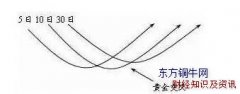

其三,股市中的量能與熱點(diǎn)。無量無行情是市場公認(rèn)的現(xiàn)象,就是市場條件再好,沒有量能也很難出現(xiàn)機(jī)會,畢竟股價是需要靠資金,靠量能的堆積去推動的。熱點(diǎn)是市場的賺錢效應(yīng),逐利性是資金的天性,任何資金到股市中來就是為了利益,大資金更是如此,但即便資金進(jìn)入到了股市中,而市場沒有持續(xù)的賺錢效應(yīng)出現(xiàn),沒有明顯的熱點(diǎn),那么資金來了也會向外流出,因此我們會看到,很多時候在熊市中也會有反彈,但最后都源于量能不足或是熱點(diǎn)持續(xù)性差而終結(jié),因此以上兩個方面是判斷資金面是否積極的關(guān)鍵。

第三個要素是股價中樞。股市中有高價股、中價股、低價股,也有大盤股、中小盤股,而股價中樞就是股票價格與股本流動性兩要素綜合后形成的股價重心,股市的牛熊市很多時候就體現(xiàn)在市場股價重心的提升與下降上。做一個簡單的比喻,人的長相、體形、體重都不同,但有一個道理是相同的,那就是這個人要想蹦得高,就需要快速提高其重心,重心提高,身體必然向上,如果出現(xiàn)下半身向下運(yùn)動,上半身向上運(yùn)動;或者上半身向下運(yùn)動,下半身向上運(yùn)動,那么這個人肯定跳不起來。股市也是如此,要想出現(xiàn)牛市,必然是提升市場的重心向上,有一個中高價的中小盤個股向上牽引來拓展股市空間,同時下面中低價的大盤股起身向上提拉股價中樞的過程。

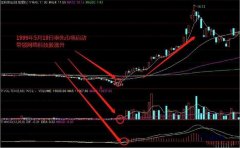

這方面最典型的是,在2009年9月~2011年底兩年多時間里,市場先是在2009年9月~2010年底經(jīng)歷了一波以中小板為首的中小盤個股的牛市行情,而同期以大盤股為首的權(quán)重股始終在進(jìn)行熊市的調(diào)整。期間,中小板綜指從4000點(diǎn)起步,頻頻刷新歷史高點(diǎn),最高漲到了7493點(diǎn),有相當(dāng)數(shù)量的中小板個股成為牛股,翻倍、甚至翻幾倍的個股比比皆是,很多個股甚至創(chuàng)出了歷史新高;而上證指數(shù)始終在2800~3000點(diǎn)一線反復(fù)振蕩,尤其是金融、地產(chǎn)、鋼鐵、電力等類似權(quán)重股板塊都是持續(xù)的下跌,成了市場中的熊股。隨后在2011年一年中,又出現(xiàn)了權(quán)重股價值重估和底部的活躍,而中小盤個股則由于高位泡沫破裂向下大幅下挫。所以在這個期間,我們看到了中小板個股跌跌不休,反而是之前一直是熊股板塊的權(quán)重股抗跌。

這兩年間,市場不斷地傳出A股要進(jìn)入熊市或者牛市的言論,既有萬點(diǎn)論的樂觀,也有千點(diǎn)論的悲觀,而筆者在這期間始終認(rèn)為市場非牛非熊,只是一個振蕩市,最大的依據(jù)就是股價中樞的上下制衡,權(quán)重股與中小盤個股,高價股與中低價個股無法形成同向的合力,所以我們看到了A股市場在這兩年多的時間里只是一個窄幅的箱體振蕩格局。一般來說,牛市始于權(quán)重股和中小盤個股都處于中低估值區(qū)間時,這樣整個市場股價中樞是穩(wěn)定的,能夠形成向上的合力,先是以高價股為首的中小盤個股領(lǐng)漲,東方銅牛網(wǎng)http://m.qqmoo.cn/其余個股再緩慢上行,拓展市場的股價空間,經(jīng)過中小盤個股上漲之后,市場會有一個風(fēng)向轉(zhuǎn)換,此時也就決定行情能否持續(xù),如果權(quán)重股能夠接班,那么必然會引領(lǐng)股指進(jìn)入更高級別的上漲,整個市場也進(jìn)入牛市沖刺階段,一段時間后每一個權(quán)重板塊都漲起來,市場往往就由盛轉(zhuǎn)衰,那么就會由“牛”轉(zhuǎn)“熊”,整個市場股價中樞就會重新估值,而且一旦這樣的趨勢出現(xiàn),需要長時間的重新梳理才會再有新的牛市。

總體來看,以上三大要素,即經(jīng)濟(jì)基本面、資金面和股價中樞就是股民判定市場是否進(jìn)入到牛市中的關(guān)鍵,每當(dāng)市場鼓噪各種牛市、熊市言論,而你無法判斷的時候,股民就可利用上述三大要素對市場進(jìn)行一個梳理并甄別。同時,在每年年底的時候,股民也應(yīng)該做一個詳細(xì)的分析,這對制定下一個年度的策略有非常好的幫助。如果策略制定合理,操作就會事半功倍,贏利也就水到渠成了。