證券類私募“信用報告”上線 銀行資金將受到更多監管

admin

證券類私募“信用報告”上線 銀行資金將受到更多監管 私募自律升級

看似日子并不好過。一方面,受市場影響,私募頻頻出現踩雷事件,而在業務規范上,因違規,私募拿到的罰單也越來越多。二者背后,恰恰是私募規范化運作的最好風口……(李新江)

導讀

21世紀經濟報道記者獲悉,同樣的信用體系建設還將覆蓋到更多類型的私募管理機構,例如針對私募股權與創投私募機構的信用標準也已處于醞釀狀態。

私募行業體檢時代到來。

21世紀經濟報道記者從中國證券投資基金業協會(下稱中基協)獲悉,5月7日,去年就在籌備構建的私募證券投資基金管理人會員信用信息報告(下稱信用報告)功能,已在中基協資產管理業務綜合報送平臺(下稱報送平臺)上線。

根據安排,信用報告將從合規性、穩定度、專業度和透明度四個維度記錄證券類私募機構的信用情況。作為中基協會員的證券類私募機構可通過報送平臺查詢其信用報告,同時可將該報告與合作機構、投資客戶予以共享,但不得用于公開推介;而私募基金投資者也有權向管理人索要信用報告。

記者同時獲悉,面向私募股權和創投類私募管理人的信用信息報告體系也處于醞釀之中。多位私募股權人士表示,私募股權機構的體檢要素可能與眼下上線證券類機構有所差別。

5月8日,一位接近中基協的母基金機構人士透露,在私募類型不斷豐富的情況下,包括母基金在內的各類私募都有望迎來“體檢報告”的覆蓋。

私募“體檢”詳解

包含合規性、穩定度、專業度和透明度四大維度、15項子指標的信用體系正式在證券類私募機構上所應用。

中基協表示,自2018年5月7日起,私募證券投資基金管理人會員可根據報送平臺按季度自行查閱自身的信用信息報告。

21世紀經濟報道記者獲悉,部分被記載的信用指標維度較細。例如在合規性指標中,私募機構及從業人員近三年來受到的行政處罰、自律處分等記錄將被記錄;而在穩定度方面則將會對私募機構股權結構、員工離職率、管理規模等信息進行記錄。

同時,指標還將基金經理可追溯執業年限、總人數、運行三年以上私募基金規模納入專業度考核。

記者獲悉,信用報告同步上線的證券類私募機構約有1000多家。

為防止信用信息被篡改,中基協采用二維碼等技術手段防偽。

“相關合作方可以通過手機等移動設備掃描信用信息報告頁面的防偽二維碼(每7天更新一次),核實該私募證券投資基金管理人會員的信用信息報告的真實性。”中基協表示。

該報告并不涉及優劣等價值判斷,僅僅作為供給私募管理人信息的“基礎設施”。

“這個報告只是陳列客觀情況,反映會員機構在行業中的情況和位置,并不存在優劣好壞的判斷,”中基協有關人士解釋稱,“報告提供的要素更多是基礎信息,也不屬于管理人的盡職調查。”

在業內人士看來,這一體檢報告也在私募業務的實踐中起到實質性作用。

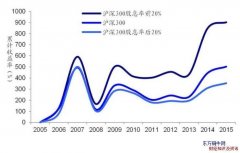

例如,部分銀行理財資金會選擇私募機構作為委外業務管理人,據21世紀經濟報道記者獲悉,一些銀行資管部門正在研究考慮將上述信用指標體系納入委外管理人遴選標準。

“報告提供了更清晰、透明的信用信息,能夠減少委外業務上對管理人的信息不對稱,”5月8日,北京一家股份制銀行資管部人士表示,“我們內部對對接委外的私募管理人也有一套風控名單標準,我們也在研究如何將信用信息與內部標準相結合。”

一些私募機構人士則認為,能夠增強客戶與私募機構間的信任感。

“過去私募機構信披都是定向的,而協會備案信息也相對有限。體檢報告對信息的整理呈現其實是幫助私募機構以更中立的形象來進行自我展示,”上海一家中小私募機構負責人表示,“因為是協會方面提供的數據和系統,所以可信度也大大提高,能夠增強客戶和管理人之間的信任程度。”

事實上,為私募投資者提供信息工具,也是協會推動信用報告體系建設的動力。

股權創投類報告“在途”

證券類私募的信用報告只是私募行業信用建設的第一步。

21世紀經濟報道記者獲悉,同樣的信用體系建設還將覆蓋到更多類型的私募管理機構,例如針對私募股權與創投私募機構的信用標準也已處于醞釀狀態。

在私募股權投資人士看來,針對股權創投類私募管理人的信用報告雖與證券類私募有共性,但亦有所差別。

“股權類私募也要強調合規、穩定、專業、透明這些要素,”5月8日,北京一家私募股權機構負責人表示,“但由于產品在期限、流動性、底層資產、收益實現方式上均有不同,因此也會有所差別,比如證券類私募可能講業績,那么PE要講IRR(內部收益率),所以話語體系也不盡相同。”

此外,由于私募股權基金的類型也較為豐富,因此業內人士亦預期其體系更加復雜。

“有些PE是為了IPO退出,有的是通過并購,有的則是上市公司方面做的并購基金管理人,”上述私募股權機構負責人稱,“不同類型的產品背后也指向了不同的客戶,所以如何更有針對性的反映信用信息也是未來股權類信用報告指標需要考慮的事。”

有業內人士認為,在股權、創投類私募的指標建設中,可以考慮更好的體現出不同類型管理人的差異性。

“私募股權領域更強調項目的獲取能力,而非簡單的投資能力,所以過于以規模來呈現信息容易引發馬太效應,”5月8日,一位接近中基協的私募股權投資經理表示,“希望在指標上能體現出一些管理人的特色,讓一些‘小而美’的私募股權機構體現出自身特色。”

另有私募母基金機構人士表示,隨著私募備案類型的增多,亦不排除會有針對母基金的信用報告體系出現。“母基金讓收益曲線更平滑,未來也可能是對接最廣大私募投資者的一種產品類型,因此未來也有可能出現針對母基金管理人的信用報告機制。”

本文由東方銅牛網私募小編整理編輯,轉載請注明鏈接地址。