股票技術指標缺點——三大缺點及解決對策

admin

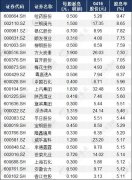

下面筆者來幫助股民解析有關技術指標的三大弊端,避免陷入困惑和被套的尷尬境地。第一,局限性。技術指標使用具有很強的局限性,為了宣傳技術指標的功效,發明人往往會宣傳技術指標有利的一面,很少會告訴股民指標的劣勢和適用范圍,這樣就很容易產生誤區。其實平時我們在日常的股市走勢中也能夠發現,在面對大漲大跌時,技術指標往往會顯得無力。我們可以看看似2009年3~9月的走勢圖(如圖4-22),先是一波持續的上漲,幾乎不停歇,就是小陽上攻,此時讓MACD、KDJ、RSI等強弱指標始終處于高位鈍化的狀態,尤其是在最后沖刺的2010年6~7月間,更為明顯,基本上沒法再用技術指標去判斷。隨后在8月期間,幾乎每天都是中陰,很快指標就降到了超賣區域,但走勢還是出現了持續1個月的下跌,再度體現了指標的低價值性。

圖4-22 上證指數從2009年3月到2010年1月的日K線圖

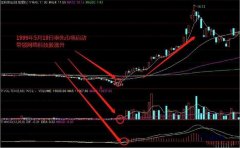

時間到了2010年4月份(如圖4-23),由于股指期貨上市,標的指數定位過高給予了空頭一個大禮包,隨即出現了持續的大跌,而且大家看到了期間是標準的制造分歧誘多、套多、殺多的期貨手法,令單純的股市技術派股民不知所措,一波又一波地被套,持續幾天小陽線將技術指標修復,形成所謂的低位金叉看多,馬上又是新一輪的下跌。實際上這就是源于整個市場的贏利模式因股指期貨的到來而改變,資金做空可以贏利,并且不再需要大幅做多而制造泡沫的方式和各類套利模式,所以我們看到了2010年4月之后,市場走勢更多的就是資金利用平臺穩定期,利用各類豐富的贏利模式來套利,而不是像過去那種單一拉高個股的方式。

圖4-23 上證指數從2010年3月到2010年12月的日K線圖

總結可以發現,影響技術指標的因素很多。首先,市場外部環境的變化,比如說外盤因素的影響,出現突發的大跌、大漲情況,就會對我國股市產生影響,出現單日的極端走勢;其次,諸如調整印花稅和調準、調息等突發的利空、利多政策,也會直接導致股市出現超過技術指標預期的走勢;最后還要考慮一些“黑天鵝”事件,類似美國“9.11”恐怖襲擊、2008年的金融危機、2011年“3.11”大地震、2011年的美債危機、2011年“7.23”動車追尾,還有伊拉克戰爭、利比亞戰爭等超出人們預料的突發事件,也會帶來股市極端的走勢,讓技術指標的缺點暴露無遺。因此股民要知道,市場走勢是先于技術指標的,而且縱然用技術規劃出來的藍圖再完美也只是設想而已,只要股市走勢出現,股民必須無條件服從。此外,股民千萬不要覺得學會了很多技術指標和圖形就一勞永逸了,市場唯一不變的就是其總在動態變化著,而大部分技術指標都是靜態的,特別是很多技術指標問世的時間很長了,已經不適合如今的股市了,局限性越來越強,所以對股民來說必須要不斷地學習、提高,尤其是面對市場出現類似股指期貨將整個市場贏利模式徹底改變的時候,股民一定要重新反思和檢索技術指標和圖形是否還真正有效、其適用范圍是否在縮小,這才是關鍵。

縱然一些情況可以被數量化,但之后會產生自我矛盾的情況,比如若80算超買,79算不算?79算,那78算不算?依此類推下去,股民自己就會混亂了;而如果說80算超買,79不算,那股民更加混亂,因為這意味著這套數據適用的范圍大大縮小,缺乏隨機應變的空間。所以我們就看到了,連跌幾天,哪怕只是很小的跌幅,技術指標就會低位鈍化,會告訴股民不會再跌,但隨后很可能是更大的下跌;同樣連漲幾天,漲幅很小,技術指標就會高位鈍化,而這很可能是要大漲前兆,但技術指標卻告訴你要注意超買壓力了。尤其是在箱體振蕩期,頻繁短線拉鋸,指標一會兒喊多,一會兒看空,如何處理呢?這就是技術派的尷尬,越是追求數量化,越是被其所累,無法自拔。所以我們看到了,很多投資大師最后使用的都是模糊化的理論,不再用確切的數字,為了避免系統靜態化帶來的諸多弊端,改用趨勢化和模式化來替代,這樣讓操作系統的因素動態化,從而隨市場的變化捕捉更多的機會。此外,過于追求指標的數量化和靜態化,也會導致操作系統缺乏可復制性,應用難度大大提升,這就引出了第三個因素。

第三,使用技術選股難度日益增加,成功難以復制。應用技術指標和圖形選股,表面上是很簡單,感覺只要背下幾個公式和圖形就可以選股了,但實際應用中會發覺并不是那樣。如今滬深兩市有超過2000多只個股,還不包括基金和股指期貨等其他品種,并且市場還在不斷擴容,股民很難有大把的時間將所有的個股都瀏覽一遍,將個股指標與圖形進行一一的比對,因此這種自下而上的方式很難適應如今股市快節奏的發展。股民尤其不要忘記了,技術圖形的誤區就在于你是在企圖對應已經出現的圖形。但實際上圖形千變萬化,如果不猜圖形,上漲跌平,成功率是1/3,而你若是猜圖形,要知道對應圖形成百上千,但走勢只有一個,導致的結果就是成功率的降低。

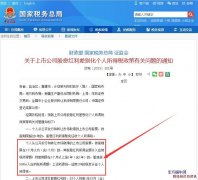

次新股炒作很容易出現暴利的機會,很多股民喜歡用技術指標劃分,比如流通盤多少、量能換手率多少、股價多少、市盈率多少,都希望有明確的數字,但在實際操作中我們會發現,由于次新股走勢具有非常強的隨意性,本身上市時間就短,各類技術指標很容易出現錯誤,同時市場新股定價跟隨市場走勢強弱而變化,很難有固定的數值。所以筆者創立次新股系統時,利用的就是次新股“破發大潮—復蘇上漲—反彈大潮—滯漲調整—始出破發”的周期規律,靠其時間特性來選股,這樣每次出現的不是一只次新股走強,而是一批次新股,不僅成功率提高了,可復制性也大大增強了。因此,股民要明白上述技術使用的弊端,盡量規避,發揮其局部的優勢來為自己的操作提供更多的幫助。