1992年巴菲特致股東的信:以合理的價格買進好公司(上)(連載)

admin

《巴菲特致股東的信》歷來是眾多巴菲特追隨者的經典學習范本,其中體現的大師投資理念值得投資者反復研讀。本博客從4月11日起連載《巴菲特致股東的信》,每日兩篇,期待能對投資者有所幫助。

巴菲特致股東的信 1992

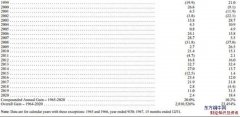

1992年本公司的凈值成長了20.3%,總計過去28年以來,也就是自從現有經營階層接手之后,每股凈值由當初的19元成長到現在的7,745美元,年復合成長率約為23.6%。

回顧過去一年,伯克希爾的凈值增加了15.2億美元,其中98%系來自于盈余與投資組合的增值,剩下的2%則是因為發行新股的緣故,這些股份是因為我們贖回在1993年1月4日所發行的可轉換特別股,其中有部份持有人不要現金而選擇領取本公司的普通股,大部分的持有人選擇在1月進行轉換,另外有一小部份則在去年12月就徑行轉換,總計當初我們發行總值4.76億美元的債券中,4,600萬在一月轉換,另外4.05億美元則以現金贖回,轉換價訂為11,719美元一股,換算下來一共發行了6,106股。

伯克希爾目前流通在外股數為1,152,547股,相較于1964年10月1日當初,巴菲特合伙取得伯克希爾控制權時的1,137,778股來說,增加的股數實屬有限。

對于發行新股我們有相當嚴格的規定,那就是除非我們確信所收到的價值與我們付出的一致時,我們才會考慮這樣做,當然同等的價值不是那么容易達到,因為我們一向自視甚高,不過那又如何,除非確定公司股東的財富也會增加,否則我們不會隨便擴大規模。

大家要知道這兩個目的不一定就會自然吻合,事實上在我們過去所舉過的例子中,有些就是看起來有趣但卻是讓價值受到減損的經驗,在那次經驗中,我們在一家銀行有相當大的投資,而銀行經理人對于擴張卻有極度偏好,(他們不都是如此嗎?),當我們投資的銀行在追求另外一家較小的投資銀行時,對方開出的價碼是以其凈值與獲利能力作為基礎后的兩倍,當時我們的經理人因為正在熱頭上,所以很快就答應了,這時對方又得寸進尺開出另外一項條件,他說:”你必須答應我,在整個購并案完成后,我可以變成公司最大的股東,同時以后你也不能在做類似這次交易那樣愚蠢的購并案”。

大家一定要記得,我們的終極目標是希望能讓公司每年以15%穩定的速度來增加每股的實質價值,當然公司的帳面價值雖然保守了點,但卻是相當有用的替代性指針,不過這樣的目標很難以平穩地態勢達成,這在伯克希爾尤其困難,因為會計原則規定,我們旗下保險事業所持有,占伯克希爾相當大部分的股票投資必須以市價列示。自從1979年以來,一般公認會計原則就要求它們以市價方式而非原先的成本與市價孰低法列在公司帳上(當然要扣除未實現資本利得估計應支付的稅負),股票價格如同水車滾輪般上上下下,也使得我們每年結算的成績變化很大,尤其是在與一般公司產業比較時更為明顯。

為了解釋我們凈值變化的程度以及股票市場波動對于公司帳面盈余短期的影響,從今年起我們決定在年報的首頁放置每年公司凈值變化以及與S&P 500指數(含現金股利)之間的比較。

大家在評估這份資料時至少必須要注意三個重點,第一、我們旗下許多事業每年年度的獲利并不受股市波動的影響,而這些企業對于我們絕對或相對的影響每年也都不一樣,就早期而言,由于我們在紡織事業的報酬占我們凈值相當大的部份,所以要是在這方面投資不當,我們的績效可能會遠遠落后于將錢擺在S&P 500指數相關類股之上,不過到了最近,當我們逐漸利用投資組成一支由優秀經理人經營的優秀企業團隊時,這些企業所帶來的報酬通常遠高于投資S&P 500指數。

第二項應該要特別注意的因素-也是影響我們相對表現的因素,那就是我們投資證券所產生的收益與資本利得必須要負擔相當重的稅負,而在此同時S&P 500指數卻是以免稅基礎計算的,為了讓大家了解這期間的差異性,假設伯克希爾在過去28年間就只投資S&P 500指數,則最后所得到的投資報酬將遠低于S&P 500指數本身的表現,依照目前的稅率,若是S&P 500上漲18%,則在課稅后投資人真正得到的報酬只有13%不到,而這個問題若是考量目前稅率即將調高的情況,將會變得更嚴重,這是一個我們必須要忍受的結構性問題,基本上沒有辦法可解。

第三點包含兩個預測,查理孟格-伯克希爾的副主席兼主要合伙人,跟我都相當清楚,那就是未來十年內S&P 500指數的表現將無法像過去十年那樣的好,而我們同樣也相信以伯克希爾目前資本規模越來越大的趨勢,將會**影響過去我們大幅超越指數的表現。

做出第一項預測有違我們的本性,一直以來我們認為股市預言家唯一的價值就是讓算命先生看起來像那么一回事,即便是現在,查理跟我還是相信短期股市的預測是毒藥,應該要把他們擺在最安全的地方,遠離兒童以及那些在股市中的行為像小孩般幼稚的投資人,雖然有時股市的表現會有相當大的起伏,然而很明顯的股市的表現不可能永遠都能超越其背后所代表的企業,這也是為何我們膽敢預測未來十年投資人在股市所獲得的報酬將很難再像過去十年那樣的優異的原因。我們第二點結論,規模越來越大的資金將會拖累我們的績效,對于這點倒是不容置疑,唯一的問題在于我們拖著這樣的重擔的同時,如何還能以緩慢但是可以忍受的速度前進。

往后我們將會繼續經歷年度績效的上下變動,面對多變的股市,這點絕對可以確定,尤其是我們將資金集中在幾家主要的被投資公司之上,同時也因為我們將大部分的資源擺在超級意外險之上的商業決策,我們不但接受這種變動,而且相當能夠接受,只要忍受短期變動的同時可以為我們帶來長期的效果,套句棒球常用的術語,我們的表現主要是看長打率而不是打擊率。

所羅門插曲

去年六月,在接手十個月后,我正式辭去所羅門董事會臨時主席的職務,大家可以從1991年到1992年伯克希爾的經營績效看出,公司并沒有因為我暫時不在而發生任何差錯,不過反過來說就不一定了,我很懷念伯克希爾且很愿意再度回到公司擔任全職工作,對我而言,世界上沒有任何其它工作比起經營伯克希爾更有樂趣,很慶幸我自己能夠身處現在這個位置。

這次所羅門的任務雖然不是很愉快,但卻相當有趣且值得,在去年九月財富雜志票選全美最受崇敬企業的年度調查中,所羅門在全部的311家公司中名列第二進步獎,此外所羅門兄弟-所羅門集團其下的證券子公司,其稅前盈余更是創下之前歷史新高34%之多。

所羅門能夠得到解救需要感謝許多人,其中有幾位尤其要特別提到的,若是沒有Deryck Maughhan、Bob Denham、Don Howard與John Macfarlane等人的通力合作,這家證券商很可能無法幸免,這些人努力不懈、有效率、無私奉獻的精神,讓我永遠感佩他們。

所羅門在政府事務方面的首席律師-Munger, Tolles&Olson聯合律師事務所的Ron Olson也是這次問題能夠順利解決的核心人物,所羅門所面臨的問題不但嚴重而且相當復雜,至少有五個主管機關-證管會、紐約聯邦準備銀行、美國財政部、紐約南區地方法院與司法部的反托拉斯部門都牽涉其中,若是我們想要以明快有組織性地解決這件事,我們絕對必須要有一位具有商務法律專業與溝通技巧的律師來幫忙,Ron正是具備有這樣條件的最佳人選。

購并案

在伯克希爾所有的活動中,最令查理跟我感到雀躍的是當我們找到同時具有超強產業競爭力并且還擁有我們信任與崇敬的經營者的那種企業,想要買到這類公司可不是件容易的事,但我們會一直努力尋找,而在尋找的過程當中,我們采取的就像是與一般人尋找終身伴侶一樣相同的態度,當然積極、樂觀與開放的態度是應該的,但絕對沒有必要躁進。

過去我看過許多對于購并活動相當饑渴的經理人,很顯然地可能是小時候青蛙王子的故事看太多了,腦中只記得那美麗的結局,他們很慷慨地花大筆的銀子取得親吻蟾蜍的機會,期望會有神奇的事情發生,而失望的結果往往只會讓他們更積極地尋找下一次機會,(Santyana說:所謂的狂樂就是當你忘了目標何在時,還加倍投入你的心力),到最后即使是最樂觀的經理人還是要被迫面對現實,深陷在一堆沒有反應的蟾蜍當中,然后他會再大聲地宣布將進行另一波的重整改造方案,在這種企業版的全新出擊方案,CEO學到相當寶貴的教訓,只不過學費卻必須由股東們來出。

早年在我擔任經理人時,也曾碰到幾只蟾蜍,還好他們算是相當便宜的了,雖然我并沒有那么積極,但所得到的結果與那些花高價追求蟾蜍的凱子經理人差不多,在親了之后,它們還是依然聒聒叫。

在失敗過幾次之后,我終于想起我曾經從某位職業高爾夫選手的建議(像所有職業選手一樣,只要和我打過球的,通常都不太愿意我提起他們的名字),他說:“不斷的練*雖然無法達到完美的境界,但練*卻能夠使你的成績永續維持”,也因此我決定改變我的投資策略,試著以合理的價格買進好公司而不是以便宜的價格買進普通的公司。

去年十二月,我們做了一個我們現在所認為最典型的購并案,那就是買下中央州險公司82%的股權,這是一家專門受理信用卡持有人因為突然失業或是失能而付不出信用卡帳單風險的保險公司,現在這家保險公司一年的保費收入大概是9,000萬美元,獲利1,000萬美元,總部就設于奧瑪哈,并且由與我結交35年以上的老朋友Bill Kizer所管理,Kizer家族包含他幾個兒子持有剩下18%的股權,而且還會如同以前那般地經營這項事業,我們實在是不太可能再找到更合適的人選。

碰巧的是這件最新的購并案與我在26年前第一次所做的案子有許多雷同之處,在當時,我們從另一位老朋友Jack Ringwalt手中,買下奧瑪哈另一家保險公司-國家產險公司,這家公司是由Jack一手草創,同時也跟Bill一樣,當他打算把公司賣掉時,第一個人就想到我,(Jack當時說到:若是我自己不賣這家公司,我的遺囑執行人也會賣,所以我寧可自己為它找個歸宿),國家產險在我們當初買下時,就是一家相當優秀的好公司,而在Jack的領導下依舊維持這樣的情況,好萊塢在發行電影續集時,通常都會有不錯的成績,我想我也是。

伯克希爾的購并標準詳另頁,除了母公司本身時常對外進行購并,我們旗下的子公司偶爾也會自行新添生力軍,以延伸其產品線或是通路能力,就這點兒言,我們很愿意擴大旗下經理人的視野,因為我們相當清楚他們優異的能力,這絕對是低風險高報酬的一件事,在1992年我們總共有5件這樣類似的案例,另外還有一件比較大的案子,在年底時,布朗鞋業買下Lowell鞋業-一家年營業額9,000萬美金,專門制造護士專用鞋的公司,當然我們旗下事業的經理人還是繼續尋找擴充的機會,而我們也預期他們未來將能夠為伯克希爾創造出更多的價值。

不過市場上目前的趨勢再度地不利于購并活動的進行,母公司在1991年所買下的布朗鞋業,經營者Frank有八個小孩,我們在1992年唯一的案子的經理人,Bill有九個小孩,不過我想這種趨勢很難在1993年繼續維持下去。

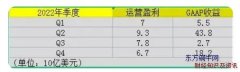

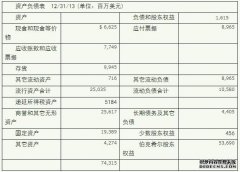

帳列盈余的來源

下表顯示伯克希爾帳列盈余的主要來源,在這張表中商譽的攤銷數與購買法會計調整數會從個別被投資公司分離出來,單獨加總列示,之所以這樣做是為了讓旗下各事業的盈余狀況,不因我們的投資而有所影響,過去我一再地強調我們認為這樣的表達方式,較之一般公認會計原則要求以個別企業基礎做調整,不管是對投資者或是管理者來說,更有幫助,當然最后損益加總的數字仍然會與經會計師查核的數字一致。

在年報中你可以找到依照一般公認會計原則編制,詳細的部門別信息,至于我們的目的是希望給你所有查理跟我認為在評估伯克希爾價值時,應該必要的資訊。

透視盈余

之前我們曾經討論過透視盈余,其主要的組成份子有(1)前段所提到的帳列盈余,加上(2)主要被投資公司的保留盈余,按一般公認會計原則未反應在我們公司帳上的盈余,扣除(3)若這些未反應的盈余分配給我們時,估計可能要繳的所得稅。雖然沒有任何一項數字是完美的,但我們相信這項透視盈余會比按一般公認會計原則下的數字更能夠反應伯克希爾實際的獲利狀況。

我曾經告訴各位,長期而言,如果我們的實質價值也期望以這個幅度來成長的話,透視盈余每年也必須增加15%,1992年我們的透視盈余約為6.04億美元,而到公元2000年為止,若要以15%的目標,透視盈余必須成長到18億美元,要完成這樣的目標,代表我們旗下的營運事業及主要的被投資公司必須要有更杰出的表現,同時我們本身資金規劃分配也要更有效益才成。

我們不敢保證屆時一定可以達到18億美元的目標,甚至很有可能根本就達不到,不過這目標還是對我們的決策有幫助,每當我們現在在分配資金時,我們都會想到要如何將2000年的透視盈余極大化。

不過我們對于長期目標的專注并不代表我們就不注重短期結果,總的來說我們早在5到10年前就預先規劃設想,而當時所作的舉動現在才開始慢慢地回收,如果每次有信心的播種最后的收割結果都一再讓人失望的話,農夫就應該要好好地檢討原因了,(不然就是農地有問題,投資人必須了解對于某些公司或甚至是某些產業,根本就沒有所謂的長期性策略),就像是你可能會特別留心那些利用會計手法或出售資產撐高短期盈余的經理人,你也應該要特別注意那些一再延長達成目標期程,并把長期目標一直掛在嘴上的人,(即使是愛莉絲一再聽到母后明天再擠牛奶的說教,她最后還是忍不注堅持,總有一些應該要今天擠吧!)

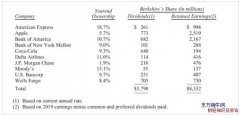

各位可以從下表看出我們是如何計算透視盈余的,不過我還是要提醒各位這些數字有點粗糙,(被投資公司所分配的股利收入已經包含在保險事業的凈投資收益項下)

保險事業營運

綜合比率代表保險的總成本(理賠損失加上費用)占保費收入的比例,比率在100以下代表有承保的損失,在100以上則代表有承保的獲利綜合比率代表的是保險的總成本(損失加上費用)占保費收入的比率,100以下代表會有承銷利益,100以上代表會有承銷損失,若把持有保費收入浮存金(扣除股東權益部份所產生的盈余)所產生的投資收益列入考量,損益兩平的范圍大概是在106-110之間。

1992年的綜合比率由于史上最大的單一損失理賠事件-Andrew 颶風發生而多增加了4個百分點,Andrew讓幾家小型保險公司因此倒閉,另外他也讓許多大型保險公司發覺自己并未尋求到足夠的再保險保護,(只有當浪退了,大家才知道是誰沒穿衣服還在游泳的),還有一家大型的保險公司要不是因為背后有個有錢的母公司及時供應資金的話,可能早就已經關門大吉了。

壞歸壞,還好Andrew沒有往北20-30英哩侵襲到佛羅里達,或是往東侵襲到路易西安那州,否則損失可能難以估計,總而言之,很多公司因為Andrew事件可能會重新考慮現有的再保險安排是否適當。

大家知道伯克希爾一直都是霹靂貓保單相當大的發行公司,或許規模已是全世界最大的,這類保單通常是由其它保險公司買來分散他們本身在重大意外事故所需承擔的風險,也因此我們必須承受一大塊Andrew所造成的損失,金額約為1.25億美元,這數字相當于我們一整年的保費收入,不過還好其它霹靂貓保單實際發生的損失都相當輕微,所以結算下來全年的總損失只有200萬美元,(另外我們的被投資公司GEICO也因Andrew颶風產生了一些損失,在扣除再保分攤與稅負抵減之后,金額約為5,000萬美元,依我們的持股比例大概要分攤2,500萬美元,雖然這項損失不會反應在我們的帳上,但確實已對我們的透視盈余造成影響)。

在去年的年報中,我曾告訴各位我們希望能從霹靂貓保險這類業務獲得10%的利潤空間,但我還是要提醒各位在某些特定的年度中,有可能一下子大賺或是一下子大虧,然而1991年與1992年倒是維持在損益兩平的邊緣,不過我還是認為這樣的結果有點異常,同時我還是堅持在這行獲利可能大好大壞的預測。

我還是苦口婆心再提醒各位霹靂貓保單的特點,通常只有在兩種情況發生時,理賠才會生效,首先受我們保護的保險或再保公司的損失必須超過一定金額-也就是保戶的自留保額部份;第二整個保險業界的損失也必須超過一定的上限,比如說30億美元以上或甚至更多。在大部分的狀況之下,我們發行的保單只包含特定地區,像是美國一部份州、或是全美國或是除了美國的以外地區,另外有許多保單也不是在第一次大型災害發生后就須理賠,有的只保第二次或第三次甚至是第四次大災害,最后一點有些保單只保特定種類的災害,比如說是地震,我們暴露的風險相當的大,我們有一張保單若是發生保單上指定的特定災害發生的話,就必須給予保戶1億美元的理賠,(現在你應該知道我常常盯著氣象頻道盯到眼睛酸的原因了吧)。

現在伯克希爾是全美國凈值第二大的產業意外險公司(排名第一的是州農保險,不過他們并不從事再保業務),因此我們絕對有能力也有興趣去承擔別的保險公司無法承擔的風險,隨著伯克希爾的凈值與獲利能力繼續成長,我們接受保單的意愿也跟著增加,但是我必須強調只有好的生意我們才愿意接,有人說:笨的有錢人特別好騙,我想這句話也適用在再保險之上,事實上我們平均我們拒絕98%以上上門的保單請求,我們挑選客戶的能力跟我們本身的財務實力相當,Ajit Jain負責經營我們的再保業務,堪稱業界的翹楚,兩者結合使得我們的競爭力確保我們可以在霹靂貓保險業界繼續成為主要的參與者,只要保費價格合理的話。

當然何謂合理的價格實在是很難去界定,災害保險業者實在是很難依據過去的經驗來預估未來,例如若是全球溫室效應確實存在的話,意外變量一定會增多,只要大氣狀況有任何些微的轉變就有可能造成氣象形態的巨幅波動,更有甚者,最近幾年美國海岸地區人口爆炸性成長,使得這些地區的被保標的特別容易受到颶風的侵襲,而颶風正是超級意外最常發生的第一名,現在一次颶風所發生的損失可能是二十年前的十倍以上。

而且有時還會有意想不到的事情發生,比如說誰會想到Charleston地區竟然會發生大地震(它在1886年發生,芮氏規模6.6,造成60個人死亡),又有誰知道美國史上最嚴重的地震是1812年發生在密蘇里州估計規模8.7的那次地震,比較起來1989年發生在舊金山的大地震,規模只有7.1,大家要知道每增加0.1級代表其釋放的力量就要增加10倍,哪一天要是加州發生大地震的話,將會對所有保險業者造成難以估計的損失。

當各位在檢視我們每季的數字時,大家一定要知道我們霹靂貓保險的會計原則與一般保險有些許的不同,沒有將霹靂貓的保費收入按保單發行期間平均分攤認列,我們必須等到整個保單期間結束或是損失發生后才全部一次認列,我們之所以采取這樣保守的做法,原因在于霹靂貓保單在年度截止之前特別容易發生意情,尤其是天氣狀況更是如此,在歷史上前十大意外災害中,有九件是發生在下半年,此外由于許多保單在第一次重大災害發生時,并不理賠,所以若真的發生損失的話,通常會是在下半年。

對于霹靂貓保險我們的會計原則底限就是,鉅額的損失可能會發生在任何一季,但鉅額的獲利只有在每年的第四季才有可能出現。

就像是前幾年向各位提過的,真正重要的是我們從保險業所取得的資金,其資金成本到底是多少,套句專業術語,就是浮存金成本,浮存金-系指我們靠保險業所取得大量的資金,系指將所有的損失準備、損失費用調整準備與未賺取保費加總后,再扣除應付傭金、預付購并成本及相關再保遞延費用,至于浮存金的成本則是以我們所發生的承保損失來衡量。

去年我們保險營運所產生的資金成本還是一樣低于美國政府當年所新發行的公債利率,意思是說在過去26年的保險事業經營中,我們有21年是遠勝于政府公債發行利率,而且差距的幅度通常都相當可觀,(那天要是我們平均的資金成本高于政府公債的利率的話,我們實在就沒有理由繼續留在保險業了)。

1992年,如同以往年度,由Don Wurster領導的國家產物意外險公司所經營的汽車與一般責任保險以及Rod Eldred領導的Homestate營運,對于我們取得低廉的資金有相當的貢獻,事實上,在去年這兩家公司都有承保獲利,也就是說所產生的保險浮存金的資金成本都是低于零,當然我們也有一大筆的浮存金是來自于Ajit所開發出來的大型案件,展望1993年這方面所貢獻的保費收入還會增加。

查理跟我還是相當喜愛保險業,這也是我們預期未來十年盈余的主要來源,這個產業規模夠大,在某些類別我們可以與全世界業者競爭,同時伯克希爾在這方面也擁有特殊的競爭力,我們會繼續尋找在這行增加參與的機會,不管是間接透過GEICO、或是以取得中央州立保險公司的股權那樣直接參與。

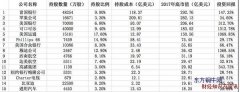

股票投資

除了股票分割,我們1992年在這些主要投資的持股只有四項變動,我們小幅增加Guinness與Wells Fargo的持股,另外將Freddie Mac的持股增加一倍,至于通用動力則是全新增加的投資。

我們很喜歡買股票,不過賣股票又是另外一回事,就這點我們的步伐就像是一個旅行家發現自己身處于只有一個小旅館的小鎮上,房間里沒有電視,面對慢慢無聊的長夜,突然間他很興奮地發現桌上有一本書名為”在本小鎮可以做的事”,只是當他翻開書后,里面卻只有短短的一句話:”那就是你現在在做的這件事”。

我們很高興能買到通用動力,之前我并未特別留意這家公司,直到去年夏天該公司宣布買回流通在外30%的股權,看到這樣難得的套利機會,我開始替伯克希爾買進這家公司的股票,預期透過公司買回股份可以小賺一筆,在過去幾年中,我們曾經做了好幾次類似這樣的交易,讓短期投入的資金獲得相當豐厚的報酬。

之后我開始研究這家公司,以及Bill Anders在擔任該公司CEO短短期間所做的事,沒想到讓我眼睛一亮,Bill有一套精心設計的策略,他相當專注于把這項策略付諸實行,而最后所得到的成果也相當不錯。

過不了多久,我就把短期套利的念頭拋開,決定伯克希爾應該成為Bill的長期投資者,而受惠于買回股份的消息,成交量擴大,我們得以買進大量的部位,在短短一個月期間,我們一口氣買進通用動力14%的股份,這是在扣除該公司本身買回的股份之后的比例。

我們在股權投資的策略跟15年前1977年度報告的那套一樣,并沒有多大的變化,在選擇股票投資所采用的評估方式與買下一整家企業的情況沒什么兩樣,我們希望投資的對象(1)是我們所了解的(2)具有長期的遠景(3)由才德兼具的人所經營(4)非常吸引人的合理價格。但考量目前市場的情況與公司的資金規模,我們現在決定將"非常吸引人的價格"改成"吸引人的價格"。

或許你又會問,那么到底應該如何決定價格夠不夠吸引人呢? 在回答這個問題時,大部分的分析師通常都會選擇兩種看起來對立的方法,"價值法"與"成長法",事實上有許多投資專家會將這兩種方法交替運用,就像是輪流換穿衣物一樣。

我們覺得這種觀念似是而非(為此我個人必須承認,好幾年前我也是采用這種方法),基本上我們認為這兩種方法本為一體,在計算一家公司的價值時,成長當然是一件很重要的因素,這個變量將會使得所計算出來的價值從很小到極大,所造成的影響有可能是正面的,也有可能是負面的。

此外,我們也認為所謂的”價值投資”根本就是廢話,若是所投入的資金不是為了換取追求相對應的價值的話,那還算是投資嗎? 明明知道所付出的成本已經高出其所應有的價值,而只是寄望在短期之內可以用更高的價格賣出根本就是投機的行為。(當然這種行為一點都不會違法,也不違反道德,只是就我們的觀點來說,只是在玩吹氣球游戲而已)。

不管適不適當,“價值投資”這個名詞常常被人引用,一般而言,它代表投資人以較低的股價/凈值比或是本益比或是高的股利收益率買進投資標的,很不幸的是,就算是具備以上所有的特點,投資人還是很難確保所買到的投資標的確有此價值,從而確信他的投資是依照取得企業價值的原意在進行;相對地,以較高的股價/凈值比或是本益比或是低的股利收益率買進投資標的,也不一定就代表不是一項有”價值”的投資。

同樣的企業成長本身而言,也很難保證就一定代表價值,當然成長通常會對價值有正面的影響,有時是相當重要的一項前提,但這種影響卻不是絕對,例如投資人以往將大筆的資金投入到國內的航空業來支持獲利無望(或是悲慘)的成長,對于這些投資人來說,應該會希望萊特兄弟當初沒有駕著小鷹號成功起飛,航空產業越發達,這些投資人就越悲慘。

成長只有當企業將資金投入到可以增加更多報酬的活動上,投資人才有可能受惠,換句話說,只有當每投入的一塊錢可以在未來創造超過一塊錢的價值時,成長才有意義,至于那些需要資金但卻只能創造出低報酬的公司,成長對于投資人來說反而是有害的。

在John Burr Williams 50年前所寫的投資價值理論當中,老早便已提出計算價值的公式。我把它濃縮列示如下:今天任何股票、債券或是企業的價值,都將取決于其未來年度剩余年限的現金流入與流出,以一個適當的利率加以折現后所得的期望值,特別注意這個公式對于股票與債券皆一體適用,不過這里有一點很重要但卻很難克服差異的差異,那就是債券有債票與到期日可以清楚的定義未來的現金流入,但是就股票而言,投資者必須自己去分析未來可能得到的票息,更重要的是管理階層的品質對于債券的影響相當有限,頂多因為公司無能或是誠信明顯不足而延遲債息的發放,但是對于股票投資者來說,管理階層的能力將**影響未來票息發放的能力。

根據這種現金流量折現的公式計算,投資人應該選擇的是價錢最低的那一種投資,不論他的盈余變化大不大、營收有沒有成長,與現在的盈余以及帳面價值差多少,雖然大部分的狀況下,投資股票所算出來的價值會比債券要來多劃算,但是這卻不是絕對,要是當債券所算出來的價值高于股票,則投資人應該買的就是債券。

今天先不管價格多少,最值得擁有的企業是那種在一段長的期間可以將大筆的資金運用在相當高報酬的投資上,最不值得擁有的企業是那種跟前面那個例子完全相反的,在一段長的期間將大筆的資金運用在相當低報酬的投資之上,不幸的是,第一類的企業可遇不可求,大部分擁有高報酬的企業都不需要太多的資金,這類企業的股東通常會因為公司發放大量的股利或是買回自家公司的股份而**地受惠。

雖然評估股權投資的數學計算式并不難,但是即使是一個經驗老到、聰明過人的分析師,在估計未來年度票息時也很容易發生錯誤,在伯克希爾我們試圖以兩種方法來解決這個問題,首先我們試著堅守在我們自認為了解的產業之上,這表示他們本身通常相當簡單且穩定,如果企業很復雜而產業環境也一直在變,我們實在是沒有足夠的聰明才智去預測其未來的現金流量,碰巧的是,這個缺點一點也不會讓我們感到困擾,就投資而言,人們應該注意的,不是他到底知道多少,而是應該注意自己到底有多少是不知道的,投資人不需要花太多時間去做對的事,只要他能夠盡量避免去犯重大的錯誤。

第二點一樣很重要,那就是我們在買股票時,必須要堅持安全邊際,若是我們所計算出來的價值只比其價格高一點,我們不會考慮買進,我們相信恩師葛拉罕十分強調的安全邊際原則,是投資成功最關鍵的因素。