1993年巴菲特致股東的信:寧要模糊的正確 不要精確的錯誤(下)

admin

《巴菲特致股東的信》歷來是眾多巴菲特追隨者的經典學習范本,其中體現的大師投資理念值得投資者反復研讀。本博客從4月11日起連載《巴菲特致股東的信》,每日兩篇,期待能對投資者有所幫助。

巴菲特致股東的信 1993

對于企業的所有權人來說,這是我們認為公司股東應該有的想法,學術界對于風險的定義實在是有點離譜,甚至于有點荒謬,舉例來說,根據Beta理論,若是有一種股票的價格相對于大盤下跌的幅度更高,就像是我們在1973年買進華盛頓郵報股份時一樣,那么其風險遠比原來高股價時還要更高,那么要是哪天有人愿意以極低的價格把整家公司賣給你時,你是否也會認為這樣的風險太高,而予以拒絕呢?

事實上,真正的投資人喜歡波動都還來不及,班哲明.葛拉漢在智能型投資人一書的第八章便有所解釋,他引用了市場先生理論,市場先生每天都會出現在你面前,只要你愿意都可以從他那里買進或賣出你的投資,只要他老兄越沮喪,投資人擁有的機會也就越多,這是由于只要市場波動的幅度越大,一些超低的價格就更有機會會出現在一些好公司身上,很難想象這種低價的優惠會被投資人視為對其有害,對于投資人來說,你完全可以無視于他的存在或是好好地利用這種愚蠢的行為。

在評估風險時,Beta理論學者根本就不屑于了解這家公司到底是在做什么,他的競爭對手在干嘛,或是他們到底借了多少錢來營運,他們甚至不愿意知道公司的名字叫什么,他們在乎的只是這家公司的歷史股價,相對地,我們很愿意不管這家公司過去股價的歷史,反而希望盡量能夠得到有助于我們了解這家公司的資訊,另外在我們買進股份之后,我們一點也不在意這家公司的股份在未來的一、兩年內是否有交易,就像是我們根本就不需要持有100%股權的喜斯糖果或是布朗鞋業的股票報價來證明我們的權益是否存在,同樣地我們也不需要持有7%的可口可樂每日的股票行情。

我們認為投資人應該真正評估的風險是他們從一項投資在其預計持有的期間內所收到的稅后收入加總(也包含出售股份所得),是否能夠讓他保有原來投資時擁有的購買力,再加上合理的利率,雖然這樣的風險無法做到像工程般的精確,但它至少可以做到足以做出有效判斷的的程度,在做評估時主要的因素有下列幾點︰

1)這家公司長期競爭能力可以衡量的程度

2)這家公司管理階層發揮公司潛能以及有效運用現金可以衡量的程度

3)這家公司管理階層將企業獲得的利益確實回報給股東而非中飽私囊可以衡量的程度

4)買進這家企業的價格

5)投資人的凈購買力所得,須考慮稅負與通貨膨脹等因素必須從投資收益總額中扣除的部份

這些因素對于許多分析師來說,可能是丈二金剛摸不著頭腦,因為他們根本無法從現有的數據庫中找到這些信息,但是取得這些精確數字的難度高并不代表他們就不重要或是無法克服,就像是司法正義一樣,Stewart法官發現他根本無法找到何謂猥褻的標準,不過他還是堅稱,只要我一看到就知道是不是,同樣地對于投資人來說,不需靠精確的公式或是股價歷史,而只要運用不太精確但卻有用的方式,就可以看到潛藏在某些投資里的風險。

就長期而言,可口可樂與吉列所面臨的產業風險,要比任何計算機公司或是通路商或小得多,可口可樂占全世界飲料銷售量的44%,吉列則擁有60%的刮胡刀市場占有率(以銷售額計),除了稱霸口香糖的箭牌公司之外,我看不出還有那家公司可以像他們一樣長期以來享有傲視全球的競爭力。

更重要的,可口可樂與吉列近年來也確實一點一滴地在增加他們全球市場的占有率,品牌的力量、產品的特質與配銷通路的優勢,使得他們擁有超強的競爭力,就像是樹立起高聳的護城河來保衛其經濟城堡,相對的,一般公司卻要每天耗盡心思去打沒有意義的游擊戰,就像是彼得.林區所說的,對于那些只會銷售量販式產品的公司來說,大家應該在其股票上加印這句警語-”競爭可能有害于人類的利益”。

可口可樂與吉列的競爭力在一般產業觀察家眼中實在是顯而易見的,然而其股票的Beta值卻與一般平庸、完全沒有競爭優勢的公司相似,難道只因為這樣我們就該認為在衡量公司所面臨的產業風險時,完全不須考慮他們所享有的競爭優勢嗎? 或者就可以說持有一家公司部份所有權-也就是股票的風險,與公司長期所面臨的營運風險一點關系都沒有,我們認為這些說法,包含衡量投資風險的Beta公式在內,一點道理都沒有。

Beta學者所架構的理論根本就沒有能力去分辨,銷售寵物玩具或呼拉圈的玩具公司與銷售大富翁或芭比娃娃的玩具公司,所隱藏的風險有何不同? 但對一般普通的投資人來說,只要他略懂得消費者行為以及形成企業長期競爭優勢或弱勢的原因的話,就可以很明確的看出兩者的差別,當然每個投資人都會犯錯,但只要將自己集中在相對少數,容易了解的投資個案上,一個理性、知性與耐性兼具的投資人一定能夠將投資風險限定在可接受的范圍之內。

當然有許多產業,連查理或是我可能都無法判斷到底我們在玩的是寵物玩具或芭比娃娃,甚至在花了許多年時間努力的研究這些產業之后,我們還是無法解決這個問題,有時是因為我們本身智識上的缺陷,阻礙了我們對事情的了解,有時則是因為產業特性的關系,例如對于一家隨時都比須面臨快速變遷技術的公司來說,我們根本就無法對其長期的競爭力做出任何的評斷,人類在三十年前,是否就能預知現在電視制造或計算機產業的演進,當然不能,就算是大部分鉆研于這方面領域的投資人與企業經理人也沒有辦法,那么為什么查理跟我要覺得應該要有去預測其它產業快速變遷前景的能力呢? 我們寧愿挑些簡單一點的,一個人坐的舒舒服服就好了,為什么還要費事去挨稻草里的針呢?

當然,有些投資策略,例如我們從事多年的套利活動,就必須將風險分散,若是單一交易的風險過高,就比須將資源分散到幾個各自獨立的個案之上,如此一來,雖然每個個案都有可能導致損失或傷害,但只要你確信每個獨立的個案經過機率的加權平均能夠讓你獲致滿意的報酬就行了,許多創業投資者用的就是這種方法,若是你也打算這樣做的話,記得采取與賭場老板搞輪盤游戲同樣的心態,那就是鼓勵大家持續不斷的下注,因為長期而言,機率對莊家有利,但千萬要拒絕單一一次的大賭注。

另外一種需要分散風險的特殊情況是,當投資人并沒有對任何單一產業有特別的熟悉,不過他卻對美國整體產業前景有信心,則這類的投資人應該分散持有許多公司的股份,同時將投入的時點拉長,例如,透過定期投資指數基金,一個什么都不懂的投資人通常都能打敗大部分的專業經理人,很奇怪的是,當愚昧的金錢了解到自己的極限之后,它就不再愚昧了。

另一方面,若是你是稍具常識的投資人,能夠了解產業經濟的話,應該就能夠找出五到十家股價合理并享有長期競爭優勢的公司,此時一般分散風險的理論對你來說就一點意義也沒有,要是那樣做反而會傷害到你的投資成果并增加你的風險,我實在不了解那些投資人為什么要把錢擺在他排名第20的股票上,而不是把錢集中在排名最前面,最熟悉了解同時風險最小,獲利可能最大的投資之上,或許這就是先知梅西衛斯特所說的,”好事物越多,就越完美”。

企業治理

"在年度的股東會上,有人常常會問︰”要是那天你不幸被車撞到,該怎么辦?”我只能說很慶幸他們還是在問這樣的問題,而不是”要是那天你不被車撞到,我們該怎么辦?”。

這樣的問題讓我有機會談談近年來相當熱門的話題-公司治理,首先我相信最近許多公司的董事們已開始試著把他們的腰桿打直,而現在的投資人比起以前來說,也慢慢地被公司當作真正的擁有人來對待,但是評論專家并沒有仔細地去區別目前公開上市公司三種截然不同的經營權與所有權形態,雖然在法律上,董事們應該承擔的責任是責無旁貸的,但他們能發揮影響力進行改變的程度卻有很大的不同,大家通常都把注意力擺在第一類的案例之上,因為這是目前一般企業的常態,但由于伯克希爾本身是屬于第二類,甚至有一天會變成第三類,所以在這里我們有必要討論一下三者的不同。

首先是第一類,也是目前最普遍的一類,在公司的股權結構中,并沒有一個具掌控能力的大股東,在這種情況下,我相信董事會的行為應該要像是公司有一個因事未出席的大股東一樣,在各種情況下,都要能夠確保這位虛擬大股東的長期利益不會受到損害,然而很不幸的是,所謂的長期利益,反而給了董事會很大的彈性操作空間,而假設董事會運作尚稱順暢,不過經營階層卻很平庸甚至差勁時,那么董事會就必須負起責任將經營階層換掉,就好象一般公司老板會做的決定一樣,另外要是經營階層能力尚可,只不過過于貪心,不時地想要從股東的口袋里撈錢,那么董事會就必須適時地出手制止并給予警告。

在這種一般常見的情況下,當個別董事發覺有不合理的現象時,應該試著說服其他董事有關他的看法,若能夠成功,那么董事會就有能力做出適當的決定,但是假設要是這位落寞的董事孤掌難鳴,無法獲得其它董事的支持,那么他就應該要讓沒能出席的股東知道他的看法,當然很少有董事真的這樣做,很多的董事事實上并沒有足夠的膽識敢做這樣大膽的動作,但我卻認為這樣的舉動并沒有什么不妥,當然假設問題真的很嚴重的話,自然而然發出不平之鳴的董事一定會遭到其他不認同看法的董事嚴正的駁斥,認為反對的董事不要在枝微末節或是非理性的原因上搗亂。

對于前述討論的董事會形態,我認為董事的人數不必太多,最好是十個以內,同時大部分成員應該從外部遴選,而外部董事應該要能夠建立對CEO表現的評核制度,并定期聚會,在CEO不在場的情況下,依據這些原則評斷其表現。

至于董事會成員遴選的條件,并須具備商業經驗、對這項角色有興趣同時以股東利益為導向,只是目前大部分被遴選出來的董事,大多是因為他們的社會地位或只是為了增加董事會成員的多樣化,這樣的做法是錯誤的,更有甚至,這種錯誤還有后遺癥,因為董事被任命之后就很難再加以撤消,好說話且沒有意見的董事是不怕找不到位置的。

第二種就像是發生在伯克希爾的,具控制權的大股東本身也是經營階層,在某些公司,經過特殊的安排,將公司的股權按投票權重的不同分成兩類,也會產生這種情況,在這種情況下,很明顯的董事會并非所有權人與經營階層之間的中介,且除非經由勸說,否則董事會很難發揮改變的影響力,也因此要是老板經營者本身的能力平庸或很差勁或不顧他人,則董事除了表示反對以外,別無他法,而要是與老板經營者沒有關系的董事碰巧做出相同的結論,有時或許還有用,但大部分的狀況下是無濟于事的。

而要是公司無法做出改變,且情況演變的很嚴重時,外部董事就應該要辭職,外部董事的辭職等于是對現有的經營階層投下反對票,同時凸顯外部董事沒有能力糾正老板經營者缺失的現象。

第三種情況是公司擁有具控制權的大股東,但卻不參與公司經營,這種特殊個案在現實社會中有Hershey食品與道瓊公司等例子,公司能夠充分運用外部董事的能力,若是董事們對于經營階層的能力或品格感到不滿意,他們可以直接向大股東反應(當然大股東可能也是董事成員),這種環境相當適合外部董事的發揮,因為他只需要將情況向單一且關心公司前景的所有權人報告,同時只要論點理由充分就可以馬上發揮改變的效果,但即便如此,有意見的董事也只能有這樣的選擇管道,若是他對于特定事情的處理結果不滿意,他還是只能辭職而別無其它選擇。

理論上,第三種情況最能夠確保一流的經營階層存在,因為第二種情況,老板不可能把自己給Fire掉,而第一種情況,董事們通常很難與表現平庸又難以駕馭的經理人打交道,而除非那些有意見的董事能夠獲得董事會多數的支持,這是一件很困難的協調溝通任務,尤其是經營階層的表現雖然可恨但卻罪不至死的時候,基本上他們的手腳是被綁的死死的,實務上,面臨這種現象的董事通常會說服自己留在董事會,至少還能有所圖,但在此同時,經營階層卻還是同樣可以為所欲為。

在第三種情況下,老板本身不必衡量自己的表現也不必費心去取得多數人的支持,同時他也可以確保所遴選出來的外部董事將可對董事會的素質有所提升,而這些被選中的董事,也可以確定所提出的建議會真正被聽進去,而不是被消極抵制的經營階層當作是耳邊風,而若是大股東本身夠聰明且有自信,那么他就能夠找到以股東利益為優先的菁英經理人,還有一點更重要的是,他能夠隨時準備改正本身所犯的錯誤。

在伯克希爾,我們現在是以第二種情況在做營運,而且在我有生之年都會是如此,至于我個人的健康狀況,我必須要強調,實在是好極了,不管是好或壞,大家都必須繼續接受我擔任大股東兼經營者。

直到我死后,我擁有的所有股份將會歸我內人Susie擁有,要是她比我長壽的話,不過要是她比我早死,所有的股份將會捐給一個基金會,且不論如何都不會因為遺產或贈與稅而必須被迫出售相當的股份。

而當我的股份移轉到我內人或是基金會之后,伯克希爾將會進入第三種公司治理情況,變成一個關心公司但卻不參與經營的大股東搭配完全為股東設想的經理人,為了預先做準備,Susie在幾年前已經被選為公司的董事,而1993年我的兒子豪爾也緊接著加入董事會,這些家族成員以后將不會擔任公司的經理人,但要是萬一我不在時,他們將繼承控制公司的權力,當然公司其它的董事本身也都是主要的股東,且皆有很強的股東利益導向,總而言之,對于那輛卡車可能到來,我們已經作好了準備。

股東指定捐贈計劃

大約有97%的有效股權參與1993年的股東指定捐贈計劃,總計約940萬美元捐出的款項分配給3,110家慈善機構。

伯克希爾在自由樂捐方面的做法,(不同于具有特定商業目的的捐贈),與其它公開上市公司的做法有很大的不同,因為大部分的公司所作的捐贈大多是依照CEO的意愿(他們通常背負許多社會壓力),員工(透過相對贈與)或董事(透過相對贈與或是對于CEO的要求)。

不過在伯克希爾我們相信公司所有的錢都是屬于股東的,就像是在私人家族合伙企業一樣,因此只要這些捐贈資金與公司本身商業活動無關的話,那么就應該要由股東們所想要贈與的慈善機構收到這些款項,就像是我們還沒看到過有CEO愿意拿自己的錢,依照股東們的意愿進行樂捐,那么又有什么理由,讓股東為公司的CEO買單呢?

而我必須說明的是我們這項計劃執行起來并不困難,去年秋天,我們從國家產險公司借調一個人為期兩個月,幫我們處理來自7,500位股東的捐款指示,而我也相信其它公司花在處理相同捐贈規模所發生的成本鐵定比我們高出許多,事實上,我們公司每年所有的行政費用甚至不到我們每年捐贈金額的一半,(查理堅持我必須向大家報告,總計490萬美元的營業費用當中,有140萬是發生在公司的企業專機-無可辯解號之上)。

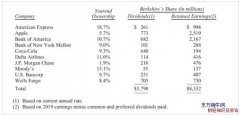

下表顯示股東指定捐贈的前十大慈善機構(a)347個教堂與猶太教堂收到569筆善款(b)283所大專院校收到670筆善款(c)244所K-12學校收到525筆善款(三分之二是普通學校,另外三分之一屬教會學校)(d)288所藝術、文化或人類學研究機構收到447筆善款(e)180所宗教性社福機構(猶太教與基督教各半)收到411筆善款(f)445所民間社福機構(其中四成與青少年相關)收到759筆善款(g)153所醫療機構收到261筆善款(h)186所與醫療相關的機構(如美國心臟學會,美國癌癥協會等) 收到320筆善款

在這之中,有三點我認為特別有趣,首先,某種程度可以顯示出當人們系依個人意志而非迫于募款人的壓力或募款機構感性的訴求時,所可能做出的選擇,第二,一般大公司的捐贈計劃從未將教堂或猶太教堂列入考慮,但這卻是股東心目中最佳的選擇之一,第三,股東們所做出的決定有時有明顯的沖突,有130筆捐款給支持墮胎的機構團體,而另外有30筆的捐款指定要給反墮胎的機構團體(扣除宗教機構不算)。

去年我曾經告訴大家我考慮提高伯克希爾股東指定捐贈計劃的額度,并詢問大家的意見,不過我們卻收到一些股東來信反對整個計劃,他們認為我們的責任是將公司經營好而不是去強迫股東做一些慈善捐贈,當然大部分的股東還是支持這項計劃,認為這種做法可以享受租稅優惠,并敦促我們提高捐贈的額度,有好幾位把部份股份移轉給子女或孫子女的股東告訴我,他們認為這是讓下一代了解施比受有福最好的教育方法,因此最后我們還是決定將下限從每股8美元提高到每股10元。

伯克希爾除了透過股東指定捐贈計劃對外捐贈之外,我們旗下事業的經理人每年也會透過公司對外捐贈,包含商品在內每年平均金額約在250萬美元左右。這些捐贈主要是贊助當地像是聯合勸募等慈善團體,所得的效益應該與我們所捐出的相當。

我們敦促新加入的股東,仔細閱讀年報上有關股東捐贈計劃的詳細內容,如果在未來年度內,你想要參加這類的計劃,我們強烈建議你將股份登記在自己而不是受托人的名下,必須在1994年8月31日之前完成登記,才有權利參與1994年的捐贈計劃。

幾件私人事務

B太太在12月3日渡過她100歲的生日,(光是蠟燭錢就比蛋糕還貴),本來當天家具店預計營業到晚上,對于每周工作七天的B太太來說,二話不說,等到晚上店關門之后,才開始她的生日宴會。

雖然B太太的傳奇故事已廣為人知,但我還是不厭其煩地再說一次,77年前她逃到美國來,不會說英文也沒有受過正式的教育,1937年她以500美元創立內布拉斯加家具店,截至去年該店的年營業額達到2億美元,遠遠超過全美其他單一家具店的業績,我們與她的關系肇始于十年前,B太太將大部分的股權賣給伯克希爾,當然雙方既沒有看會計師的財務報表、也沒有對房地產權狀或是提供任何保證,簡而言之,B太太的一諾值千金。

當然我很高興能受邀參加她100歲的生日宴會,另外她還答應以后要來參加我100歲的生日宴會。

華盛頓郵報的發行人-凱薩琳葛蘭姆女士在去年決定正式退休,1973年我們斥資1,000萬美元買進她公司的股份,時至今日我們每年從該公司取得700萬美元的股利,而持有股票的市值已超過4億美元,當初在決定買進該公司的股份時,我們便看好該公司的前景,但另外一點同樣重要的是,查理跟我都認為凱薩琳將會證明自己是位杰出的經理人,同時能夠誠實地對待所有的股東,后面那一點尤其重要,因為該公司股份分成兩種,而這種架構常常遭到許多經理人濫用。

而我們做這項投資的正確判斷可由許多事件獲得證明,凱薩琳杰出的表現使得她獲得財富雜志編輯群選為商業名人堂,而對于身為股東的我們來說,查理跟我早就把她列入伯克希爾的名人堂之中。

另外一位在去年退休的人是可口可樂的Don Keough,雖然如同他本人所說的他的退休只維持了14個小時,Don是我認識最優秀的人類之一,他不但擁有絕佳的商業天分,同時更重要的是使得每個幸運能夠與他共事的人發揮其潛能,可口可樂希望其產品能夠伴隨每個人一生最快樂的時光,而Don這個人卻帶給周圍的人無限的歡樂,每當想起Don時,沒有不讓人會心一笑的。

在介紹我如何結識Don時,順便介紹一下我在奧瑪哈的街坊鄰居,雖然查理住在加州長達45年,但他兒時的老家距離我現在住的地方不到100公尺,而我的內人蘇珊從小就住在對街,伯克希爾有125個股東住在同一個郵政編碼,而Don在1958買的房子就在我家的正對面,當年他還是一個收入微薄,卻必須養一大家子的咖啡銷售員。

當年我對Don的印象是我在1988到1989年間,決定替伯克希爾買下10億美元可口可樂股票的因素之一,Roberto Goizueta在1981年當上可口可樂總裁時,Don是他的副手,兩人聯手接掌這家業務已停滯成長10多年的公司,短短13年期間將這家原本44億市值的公司變成為580億美元,雖然所販賣的產品已經問世100年,這兩個人卻還能讓這家公司產生如此大的變化。

Frank Rooney從去年開始做了雙份的工作,除了領導的HH布朗鞋業在去年創下獲利歷史新高,較去年同期增加35%之外,他也是購并Dexter鞋業的主要靈魂人物。

Frank認識Harold與Peter有好幾十年了,在買下布朗鞋業不久之后,他向我提到這家由他們管理良善的公司,他積極地把我們湊在一起,過了不久之后,我們便達成協議,Frank告訴Harold與Peter說,伯克希爾將會是Dexter企業最理想的歸宿,而這種安全感無疑的是他們最后決定加入我們最關鍵的因素。

過去我曾向各位提過Frank在Melville企業23年總裁期間的杰出表現,如今高齡72歲的他在伯克希爾的速度甚至比以前還快,雖然Frank有個低調又閑散的Style,但千萬不要被他的外表所騙,當他大棒一揮時,球兒可是會一飛沖天、消失在圍墻之外呢!

年度股東會

今年的股東會預計在1994年4月25日,星期一早上9點30分在位于奧瑪哈市中心的Orpheum中心召開,去年股東會參加人數又創新高突破2,200人,不過這個會場還可以容納更多的人,會場中將展示我們所銷售的許多產品,包含糖果、水槍、鞋子、刀叉、百科全書等,其中喜斯糖果為了慶祝B太太100年生日所推出的紀念禮盒是我的最愛,不同于原本喜斯太太的畫像,禮盒上所附的是B太太的畫像。

我們建議大家最好先向以下旅館預訂房間(1)Radisson-Redick旅館-就位在Orpheum中心對街擁有88個房間的一家小旅館(2)較大一點的Red Lion旅館-離Orpheum中心約五分鐘路程,或是(3)Marriott位在奧瑪哈西區,離波仙珠寶店約100公尺,開車到市中心約需20分鐘,屆時將會有巴士接送大家往返股東會會場。

后面附有股東會開會投票的相關資料,跟各位解釋如何拿到入場所許的識別證,由于開會當天會場不好停車,如果你開車過來,記得早一點到,否則附近的車位很快就會停滿,你可能就必須要停遠一點,再走路過來。

一如往年,會后我們備有巴士帶大家到內布拉斯加家具店與波仙珠寶店或是到飯店與機場,我希望大家能有多一點的時間好好探索這兩家店的奧妙,當然早幾天到的股東也可利用假日逛逛家具店,星期六從早上10點到下午5點30分,星期日則從中午開到下午5點30分,平時禮拜天不營業的波仙珠寶,在4月24號當天會特別為股東與來賓開放。

過去幾年若你去過波仙,應該都碰到過Susan Jacques,23歲那年她進入公司從4美元時薪的小妹做起,經過11年的工作生涯,在1994年初Susan成為波仙珠寶公司的總裁,星期天Susan連同伯克希爾旗下許多經理人以及查理和我都會出席。

在前一天4月23日,星期六晚上,在Rosenblatt體育館將會有一場奧瑪哈皇家隊對Nashville (就是麥可喬登后來加入的那只棒球隊),或許大家知道,幾年前我個人買下皇家隊25%的股權(一個我自己不太好意思讓大家知道的資金分配決策),今年聯盟特地將主場安排在伯克希爾股東年會期間。

我將會擔任開場的先發投手,而我絕對保證將一雪去年差勁的表現,記得當時捕手突然向我做出投出下沉球的指示,我遵照指示投出卻差點砸到我自己的腳,今年不管捕手做出什么暗號,我都將祭出個人最拿手的上飄速球,所以大家最好把測速器都帶來,股東會資料將告訴大家如何取得入場的門票,大家千萬不要向黃牛買門票。